TOPページ > 繁政 英治

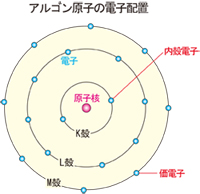

原子の構造を思い出して下さい。原子核の周りには電子があります。原子核との間の引力で束縛された電子は、そのエネルギーに依っていくつかの層(電子殻)に分かれて存在しています。最も緩く束縛された外側の電子殻に存在する電子を価電子といい、原子が集まって分子が形作られる際の糊の働き、つまり分子の化学結合を担います。価電子よりも内側の電子殻に存在する電子のことを内殻電子といいます。普通の環境下での化学反応には価電子が関わりますが、シンクロトロン光を分子に照射すると、内殻電子が励起(分子が興奮した状態になること)されます。内殻電子が励起されると、電子や光子の放出を伴う激しい変化が起こり、多くの場合、化学結合の切断、つまり分子解離が起こります。

原子の構造を思い出して下さい。原子核の周りには電子があります。原子核との間の引力で束縛された電子は、そのエネルギーに依っていくつかの層(電子殻)に分かれて存在しています。最も緩く束縛された外側の電子殻に存在する電子を価電子といい、原子が集まって分子が形作られる際の糊の働き、つまり分子の化学結合を担います。価電子よりも内側の電子殻に存在する電子のことを内殻電子といいます。普通の環境下での化学反応には価電子が関わりますが、シンクロトロン光を分子に照射すると、内殻電子が励起(分子が興奮した状態になること)されます。内殻電子が励起されると、電子や光子の放出を伴う激しい変化が起こり、多くの場合、化学結合の切断、つまり分子解離が起こります。

先生は、内殻電子を光励起させてやると分子はどうなるのか、ということを研究しています。

もっと詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。

https://www.ims.ac.jp/research/group/shigemasa/

http://www.uvsor.ims.ac.jp/staff/shigemasa/homepage/index1.htm

研究者になったのはなぜですか?

自分の意志というより、自然の流れの中でそうなったという感じですね。

自分の意志というより、自然の流れの中でそうなったという感じですね。

私は、広島大学の理学部物性学科の出身ですが、生まれも、育ちも広島で、広島を出たことがありませんでした。

大学へは教員になるために行きました。中学生の時、サッカー部の顧問の先生に心身ともに鍛えて頂いたお陰で真っ当な人間になれたという思いがあったので、自分も中学校の先生になりたいと思っていました。

1980年代は就職活動に対してのんびりとしていましたね。学部4年生になって、教員採用試験用の問題集を初めて手にし、その難しさに愕然としました。

みんなが受けるなら自分も受けてやろう、と(笑)。

そうです。それで研究室の博士課程の先輩に相談してみたところ、将来のことを考えたら広島を出て六甲山を越えて東へ行ったほうがいい、とアドバイスされたんです。

大阪大学の基礎工学部に物性学科というのがあったのですが、そこの大学院を受けることにして勉強し始めました。

親父が「英治が夏にビールも飲まんこうに勉強しよるで」といって驚いていましたよ(笑)。

それでも、全部をマスターすることなんてできませんでしたから、ヤマをかけました。

そしたら、試験で2問、ヤマをかけたのと似たような問題が出たんですね。それでも全く自信はありませんでした。筆記試験の合格発表を期待もせずに見に行きました。なんと自分の受験番号があったんですね。

確か翌日が面接試験でした。“卒業研究の内容と自分のやりたいこと、将来の抱負”について10分ほど説明するというものでした。何も用意していなかったので焦りましたね(笑)。

さきほどの先輩に公衆電話から電話をかけ「筆記試験に受かってしもうたんですが、面接試験、どうしたらええでしょう」と相談しました。いろいろアドバイスをいただき、最後に「からだが丈夫なことが取り柄だ」ということを強調するように言われました(笑)。

そして見事合格されたわけですね。

ええ。これが私の人生の転換期でしたね。