サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

グループリーダー

高度な電子状態理論に基づく複雑系の基礎化学

励起状態理論、理論分光、光物性化学、表面反応

自然界の様々な化学事象は分子の電子状態に基づいて発現しています。私たちは、複雑な化学事象の原理を明らかにし、化学概念を構築することを目的として、高度な電子状態理論を開発し、光化学や触媒化学の基礎研究を行っています。現在の主な研究テーマは以下のとおりです。

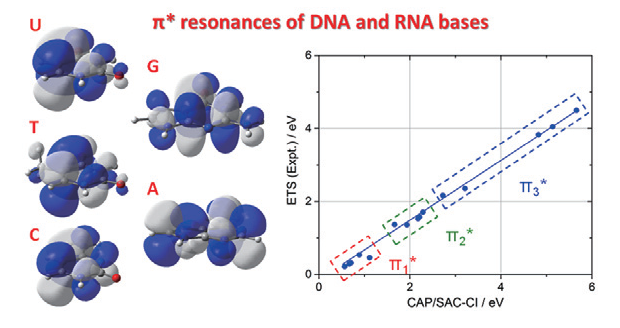

(1)複雑系の高精度電子状態理論の開発 分子の電子状態や化学反応には複雑な電子構造をもつ状態が存在します。これらの複雑系の電子状態に適用できる高度な量子状態理論や計算アルゴリズムを開発し、基礎化学から応用化学に亘る広い分野の化学事象を研究しています。例えば、励起状態や化学反応の溶媒効果を記述するPCM SAC-CI法、準安定な共鳴状態を計算するCAP/SAC-CI法やACCC SAC-CI法、複雑な電子状態を精密に記述するSAC-CI general-R法、分子の電子状態や化学反応の圧力効果を研究するXP-PCM法を開発し、応用研究を実施しています。

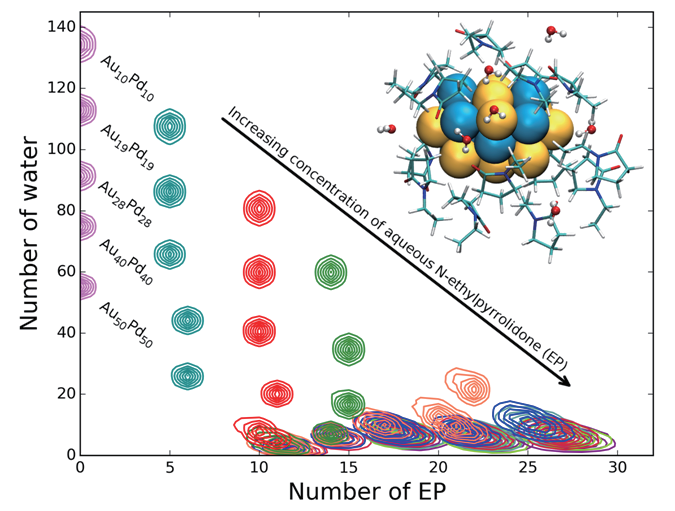

(2)不均一系触媒の理論研究 金属酸化物や凝縮相高分子に担持された金属ナノ粒子は、高効率な触媒反応を実現します。私たちは、これらの複雑・複合系である金属ナノ粒子の触媒活性を量子化学計算を用いて、担体効果や合金効果に注目して研究しています。最近の研究では、凝縮相金・パラジウム合金微粒子の低温C-Cl活性化、金クラスターの様々な触媒反応、アルミナ担持銀クラスターの水素活性化などのメカニズムを理論的に明らかにしました。実験と協働し、触媒・電池の元素戦略拠点のプロジェクトにおいて、高度な触媒活性を持つ不均一系触媒の研究開発に挑戦しています。

Fig. 1 Electronic resonance states of DNA/RNA nucleobases

Fig. 2 Solvation dynamics of Au/Pd alloy nanocluster

Fig. 2 Solvation dynamics of Au/Pd alloy nanocluster