サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2007/07/18

研究成果

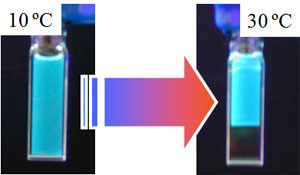

いくつかの混合溶液は温度の変化によって均一な1相から濃度の異なる2つの相に分離することが知られている。この現象を相分離といい、相分離が起こり始める温度を臨界温度と呼ぶ。相分離を起こす混合液体の多くは、高温で混ざり合い、温度の低下に伴って2相に分離する。このような相分離に対する臨界温度を上部臨界点という。一方、トリエチルアミンと水や2‐ブトキシエタノールと水など、いくつかの混合溶液は下部臨界点を持ち、図1で示すように低温のときに均一に混じり合い、温度の上昇に伴って相分離する。つまり、温度が低いほどお互いに混ざりやすくなるのである。

このことは一般の物理化学の教科書に必ず載っている事柄であるが、なぜこのような振舞いを示すのか、その分子レベルの描像となると明解な説明がないというのが現状であった。

2種類の液体が均一に1相に混ざり合った状態とそれぞれの相を形成して2相に分離している状態を比べると、2相に分離している方が秩序立っているように思われる。従って、温度が低いほどよく混ざる溶液は、相転移に伴ってエントロピーが減少することになり、熱力学の根本原理に矛盾するように見える。しかし、このような一見おかしい現象も、分子レベルでより詳細に考えると合理的に説明できるはずである。実験的には観測が難しい、このような溶液中の分子の挙動や性質を調べる手段として分子動力学計算法が知られている。そこで、我々は下部臨界点を持った溶液中における、あるいは相分離過程における分子の集団的挙動を解明するために、分子動力学計算を用いた研究を行っている。

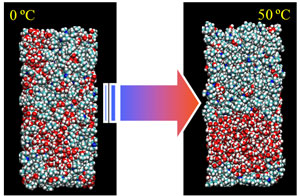

低温ほどよく混ざる、下部臨界点をもった混合溶液では、水素結合のような異種分子間の強い相互作用が重要となると考えられている。そこで、我々はトリエチルアミン-水分子間の水素結合強度を独自に最適化したモデルを用いて分子動力学計算を行い、下部臨界点を持った溶液を再現することに成功した。図2に示したように、温度が高い時にはトリエチルアミン分子と水分子はそれぞれの相を形成し、2相に分離している。温度が下がるにつれて、2つの相の濃度が徐々に近づき混ざりやすくなった。さらに、温度が低い時にはトリエチルアミン分子と水分子がそれぞれの相を形成できず、混ざり合い1つの相を形成した。しかしながら、低温において巨視的には混合した状態であっても完全に均一に混ざり合っているのではなく、濃度揺らぎが非常に大きくなっていることがわかった。

このような下部臨界点を持つ混合溶液の相挙動を、分子動力学計算によって再現した研究例は、世界で初めてである。これらの計算結果から、溶液中において分子の集団的挙動、あるいは水素結合の役割について詳細に考察する予定である。さらに、相分離過程における分子集団の挙動を解明することにより、どのように相分離が起こるかを分子レベルで解明することが可能になると考えられる。

図1 温度上昇に伴う相分離の様子

図1 温度上昇に伴う相分離の様子

図2 分子動力学計算によって得られた1相混合系(0℃)と2相共存系(50℃)のスナップショット(赤い原子が水分子の酸素を、水色の原子がトリエチルアミンの炭素を表す)

図2 分子動力学計算によって得られた1相混合系(0℃)と2相共存系(50℃)のスナップショット(赤い原子が水分子の酸素を、水色の原子がトリエチルアミンの炭素を表す)

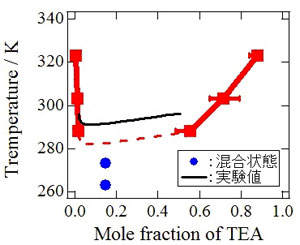

図3 分子動力学計算によって得られたトリエチルアミン-水混合溶液の相図

図3 分子動力学計算によって得られたトリエチルアミン-水混合溶液の相図

赤い線が分子動力学計算で得られた相図を、黒い実線が実験値を表す。 また、青色の●は計算によって得られた混合状態を表す。

関連リンク