サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2007/12/12

研究成果

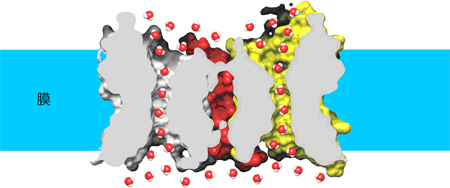

私たちの体を構成する細胞には、無数の穴が空いています。この穴(チャネルと呼ばれます)はちくわやマカロニのような形をして細胞膜を貫通しており、細胞の内と外をつなぎ、水やイオンなどを通すことで細胞内に必要な物質の量を調整する役割を担っています(図1)。この中で特に重要なのは水の輸送を担うチャネルで、アクアポリンと呼ばれています。ほ乳類では13種類のアクアポリンが知られており、眼、脳、皮膚、臓器、筋肉、赤血球、白血球など、まさに体中に存在しています。このアクアポリンを通じて我々人間は1日あたり実に180リットルもの水を代謝していることからも、その重要性が分かると思います。実際に、これらのアクアポリンの異常は白内障や腎性尿崩症などの疾患の原因になることが知られています。しかし、どのようにして透過する水の量やその速度をコントロールしているかなど、その具体的なメカニズムは未だ十分に解明されてはいません。

図1.膜貫通チャネルの模式図。図では2つのチャネルがある。チャネルを通じて、水などの物質が膜内外を行き来する。

私たちの研究グループでは液体の統計力学理論の一つである3次元RISM理論を用いて、アクアポリンの水分子透過機構に関する研究を行っています。3次元RISM理論は溶質(タンパク質)の内外の溶媒分子(水やイオンなど)の分布を知ることができる強力な理論で、これまでにタンパク質内部に閉じ込められた水や、タンパク質による選択的な分子認識の問題に対して成果を上げてきました。

今回は、この理論を用いてバクテリアの体内にあるアクアポリンの一種(AQPZ)のチャネル内部の水分布について行った研究を紹介します。3次元RISM理論で求めたAQPZのチャネル内部の水の分布を図2に示します。

図2.AQPZチャネル内部の水の分布。分布確率がバルクの水より高い場所を青で示す。赤い球は実験で得られた水の位置。(a)は水を通すオープン構造、(b)~(d)は水を通さないクローズ構造のチャネル。

図2ではAQPZの4つの異なる構造での計算結果を比較しています。(a)は水を通すオープン構造、(b)~(d)は水を通さないクローズ構造をしています。図中の赤い球は実験で得られた水の位置です。現在の実験では分解能が十分でないため、滞在時間が比較的長い水分子しか見ることができません。したがって、水分子はとびとびの位置にしか存在しないように見えています。一方、3次元RISM理論では水分子の存在確率を任意の分解能で求めることができるので、連続的な分布で示すことができます。水色で示した部分は3次元RISM理論で計算した水の分布です。図で示された部分は、水が通る可能性のある通路ということになります。(a)のオープン構造では上から下まで連続した水の分布が見られるのに対し、クローズ構造ではチャネルを構成しているアミノ酸のひとつであるR189の近くに、水分布のギャップがあることがわかりました。このことから、R189の構造揺らぎがAQPZのチャネルの開閉に大きな役割を果たしており、それによって水分子のチャネル透過をコントロールしていることがわかりました。これらの結果は論文としてまとめられています。

今回の研究ではアクアポリンの水輸送の問題を扱いましたが、アクアポリンのイオン排斥機構に関する研究も行い、現在、米化学雑誌に投稿中です。

発表論文

雑誌:Chemical Physics Letters Vol. 449. (2007) 196-201

題目:The statistical-mechanics study for the distribution of water molecules in aquaporin

著者:Saree Phongphanphanee, Norio Yoshida, Fumio Hirata

関連リンク