サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2008/03/26

受賞

物質の物理化学的性質を分子・原子のミクロなレベルでの非破壊分析ができる赤外・テラヘルツ(遠赤外)線を用いる分光分析・顕微分析技術は,基礎科学から犯罪捜査に至る幅広い分野で重要な役割を果たしており,現在では簡便な分析技術として普及しています。しかしながら,従来の赤外・テラヘルツ分光は低輝度の黒体輻射光源を用いているため,微小試料やテラヘルツなどの長波長での実験研究に不向きであり,新光源の開発が待ち望まれていました。

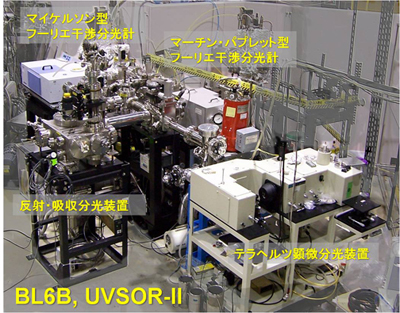

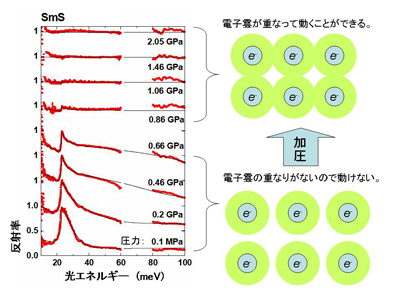

そのような中で,本研究では,従来の光源よりはるかに高輝度なシンクロトロン放射光が赤外・テラヘルツの光源として利用可能なことを世界最初に検証しました。また,赤外放射光利用のための専用観測システムをUVSORにおいて世界に先駆けて開発し,かつ,従来の空間分解能をはるかに超える赤外・テラヘルツ顕微分光法の開発をUVSORおよびSPring-8で行いました(図1)。さらに,赤外放射光を用いて,これまで不可能と考えられていた各種の分光法を実現しました。すなわち,新奇物質や高機能性材料の遠赤外領域の光学定数の精密測定や電子状態の決定,高圧下の赤外・テラヘルツ分光(図2),赤外磁気円偏光二色性,および,低温・高圧・高磁場下のいわゆる多重極限環境下での赤外分光などです。これらの方法論は,放射光の特徴である高輝度性および偏光特性を利用したものであり,他の光源では実現が難しいものです。

図1:2004年にUVSORで再構築された世界最高強度の赤外放射光が得られる赤外・テラヘルツビームライン。

図2:硫化サマリウム(SmS)の圧力誘起絶縁体・金属転移のテラヘルツ反射スペクトルの変化と電子状態の概念図。

本研究で開発した赤外放射光は,物質科学にとどまらず生命科学の分野でも有用であり,現在では世界的な赤外放射光利用研究の普及へと発展しています。今後も,物質科学での超伝導や巨大磁気抵抗などの新奇機能性を開発や,生命科学でのガン細胞の可視化などをはじめとして,多くの研究分野へ利用が拡大し,研究の発展に貢献することが期待されます。

(小杉信博 記)

関連リンク