サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2008/03/10

プレスリリース

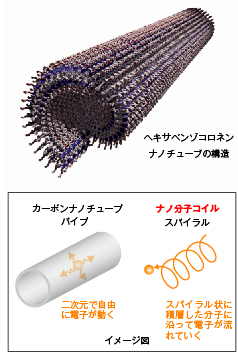

自然科学研究機構 分子科学研究所(所長 中村 宏樹)は、磁気共鳴法という計測法で、ナノサイズ径のチューブの中を電子がスパイラル状に電気伝導することを実証しました。これは、分子科学研究所 中村 敏和 准教授らの研究グループによる成果です。今回研究を行ったのは、JST-ERATO相田ナノ空間プロジェクトの福島孝典博士(現:理化学研究所)と東京大学の相田卓三教授らが開発したナノチューブです。このナノチューブは、ヘキサベンゾコロネンという分子がスパイラル状に積層して出来た外径20nmで内径が14nmのものです。ナノチューブと言えば、名城大の飯島澄男先生が発見したカーボンナノチューブが有名ですが、カーボンナノチューブはシートをくるりと巻いたような「パイプ」になっています。一方、今回の研究対象は分子が螺旋状(スパイラル)に積層したナノ分子コイルです。名古屋駅前にもスパイラル状のビルが建設されており、中部圏の方は形状にも親しみを持っていただけるかも知れません。 研究グループは、このナノチューブに対し磁気共鳴法という測定手法を用いて、ナノチューブの中をスパイラル状に積層した分子に沿って電子が流れていくことを実証しました。これは、電気を流すナノ分子コイルを実証した世界初の研究成果です。コイルは日常生活でもモーターに使われている電磁石や非接触ICカードなど、様々なところで活用されています。ナノサイズの分子コイルは、今後違った概念の分子デバイスや分子メモリーなどの開発に新たな指針を与え、活用されていくことが期待されます。本研究成果は、平成20 年3 月10 日発行の日本物理学会英文学術誌「Journal of the Physical Society of Japan」に受理され、オンライン版で近日公開されます。

自然科学研究機構 分子科学研究所(所長 中村 宏樹)は、磁気共鳴法という計測法で、ナノサイズ径のチューブの中を電子がスパイラル状に電気伝導することを実証しました。これは、分子科学研究所 中村 敏和 准教授らの研究グループによる成果です。今回研究を行ったのは、JST-ERATO相田ナノ空間プロジェクトの福島孝典博士(現:理化学研究所)と東京大学の相田卓三教授らが開発したナノチューブです。このナノチューブは、ヘキサベンゾコロネンという分子がスパイラル状に積層して出来た外径20nmで内径が14nmのものです。ナノチューブと言えば、名城大の飯島澄男先生が発見したカーボンナノチューブが有名ですが、カーボンナノチューブはシートをくるりと巻いたような「パイプ」になっています。一方、今回の研究対象は分子が螺旋状(スパイラル)に積層したナノ分子コイルです。名古屋駅前にもスパイラル状のビルが建設されており、中部圏の方は形状にも親しみを持っていただけるかも知れません。 研究グループは、このナノチューブに対し磁気共鳴法という測定手法を用いて、ナノチューブの中をスパイラル状に積層した分子に沿って電子が流れていくことを実証しました。これは、電気を流すナノ分子コイルを実証した世界初の研究成果です。コイルは日常生活でもモーターに使われている電磁石や非接触ICカードなど、様々なところで活用されています。ナノサイズの分子コイルは、今後違った概念の分子デバイスや分子メモリーなどの開発に新たな指針を与え、活用されていくことが期待されます。本研究成果は、平成20 年3 月10 日発行の日本物理学会英文学術誌「Journal of the Physical Society of Japan」に受理され、オンライン版で近日公開されます。

【ポイント】

・ナノサイズ径分子コイルでスパイラルな電気伝導を世界で初めて実証

・磁気共鳴法を駆使した非接触・非破壊による物性機能探索が可能に

・分子コイルによるナノ電磁石の可能性など新しい概念の分子デバイスの可能性

■研究の背景

近年ナノサイズ(1nm(ナノメートル)は1mの10億分の1)の分子集合体に関する研究が盛んに行われています。ナノサイエンス研究の進展に伴い、いろいろな形状のナノ集合体が開発・発見され、特異な形状に由来するような機能性が期待されています。

JST-ERATO相田ナノ空間プロジェクトグループが開発した「分子がスパイラル状に積層して出来たナノチューブ」もその1つです。このナノチューブに酸化剤であるヨウ素を添加すると、電気伝導性が飛躍的に良くなることが発見されました。もし、スパイラルに積層した分子上を電気が伝搬していくなら、ナノスケールの電磁石が出来ていることになります。逆にナノコイルに磁石を近づければ、ナノ空間に電流を起こすことが可能になります。しかしながら、得られる試料は向きがばらばらなナノチューブの集りで、このような物質中の電流を測定する手法はありませんでした。それゆえ、電気を流す源は何か?、このナノチューブの中を電気がどう流れていくのか? は未解決な問題で、多くの研究者は、このようなナノサイズの分子でスパイラルな電流が起こることに関しては懐疑的でした。

■研究成果

研究グループはこれまで有機物の半導体や超伝導体に対する磁気共鳴研究を行ってきており、固体中での電子の振る舞いに関する豊富な研究の蓄積がありました。今回の研究はそれをナノサイエンスに生かしたものです。導電性ナノチューブに対して電子スピン共鳴を行ったところ、高濃度の電子が注入されナノチューブ中を金属のように走り回っていることが分かりました。また、温度と加える電磁波の周波数を変えながら水素核の核磁気共鳴の緩和時間を測定しました。緩和時間からは、電子の運動性に関する情報を得ることが出来ます。実際、理論計算を行うと、電子がスパイラル状に一次元的に流れていくのか、それともチューブの表面を二次元的に流れていくのかの区別をすることが出来ます。研究グループは、実験結果に対して詳細な理論解析を行うことにより、ナノチューブの中をスパイラル状に積層した分子に沿って電子が流れていくことを実証しました。これは、電気を流すナノ分子コイルを実証した世界初の研究成果です。

【用語解説:磁気共鳴法とは?】

磁気共鳴法というと馴染みがないかも知れませんが、病院で体の断面の画像を「非接触・非破壊」の方法で得るMRIも磁気共鳴法の1つです。MRIでは、体の中の水素核磁石に電磁波を当て、電磁波を当てる前の状態に戻る時間(緩和時間)を測定します。核磁石に対する測定を核磁気共鳴と言います。その緩和時間の違いを画像化した物をMRIと呼び、体の組織の状態理解に役立っています。電子も単独では磁石を持っていて同じように磁気共鳴測定を行うことが可能です。ほとんどの物質の中では、電子は2個ずつペアーを組んで磁石の役目をしませんが、金属のように自由に動き回る電子が居る場合や、何らかの原因で活性となって単独の電子が生じた場合には、電子磁石の磁気共鳴(電子スピン共鳴と呼びます)測定が可能となります。今テレビでも話題になっている活性酸素はまさにその代表例です。あるビールメーカーでは、ビールの品質を電子スピン共鳴法で調べ、製品開発や製造管理に利用しています。

今後の展望

今回の研究で用いた磁気共鳴法は、液体や固体といった物質の状態にかかわらず測定ができます。低エネルギー・非接触・非破壊での測定が可能で、光や熱や空気に弱い物質や端子付けなどの加工が出来ない物質に対しても、機能性を測ることが可能です。また、ナノ分子コイルを構成している分子の修飾を行い、巻き方(時計巻き、反時計巻き)の制御や、強磁場によるナノチューブの配向制御などの発展が試みられています。分子科学研究所では、世界最高クラスの920MHz NMRや多周波・パルスESR装置を保有しており大学の研究者に共同利用されています。機能性材料や生体関連物質に対する研究進展に大きな期待が寄せられています。

発表論文

雑誌:Journal of the Physical Society of Japan、77巻 (2008) No 3.

題目:Possible One-dimensional Helical Conductor: Hexa-peri-hexabenzocoronene Nanotube

著者:原 俊文、古川 貢、中村 敏和、山本 洋平、小阪 敦子、金 武松、福島 孝典、相田 卓三

研究サポート

本研究は、文部科学省 科学研究費補助金 特定領域研究「新しい環境下における分子性導体の特異な機能の探索」(領域代表:高橋利宏 学習院大学理学部物理学科)の研究課題「分子導体における電荷の遍歴性と局在性の研究」の一環として、中村敏和准教授らが行ったものです。試料はJST戦略的創造研究推進事業 総括的実施型研究 相田ナノ空間の研究の一環として、相田卓三教授(東大・工)グループから提供を受けたものです。

本件に関するお問い合わせ先

中村 敏和(なかむら としかず)

自然科学研究機構 分子科学研究所 物質分子科学研究領域 電子物性研究部門

URL : http://naka-w.ims.ac.jp/

Tel : 0564-55-7381 Fax : 0564-55-7381

E-mail : t-nk@ims.ac.jp(送信時に@を半角にしてください)

自然科学研究機構 分子科学研究所 広報室 Tel:0564-55-7262

■追記

なお、本件は下記の新聞に掲載されました。

日経産業新聞(2008年3月11日付)