サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2008/04/17

プレスリリース

物質中を電流が流れるのは,内部で動き回る電子が存在するためです。この電気伝導の担い手である伝導電子が,見かけ上実際の百~千倍も重くなる現象が知られており,日本人研究者の名前に由来して「近藤効果」と呼ばれています。この「重い」伝導電子は,さまざまな機能性物質の電気伝導性を決定付ける上で極めて重要な働きをしており,国内外の著名な理論家により様々なモデルが提唱されてきましたが,これまで実験的に直接観測されたことはありませんでした。

分子科学研究所・極端紫外光研究施設のイム・ホジュン研究員,伊藤孝寛助教,木村真一准教授らの研究グループは,日本原子力研究開発機構,京都産業大学,成均館大学(韓国)などの研究者と共同で,「近藤効果」を示す物質の典型であるセリウム原子を含む化合物に対して,シンクロトロン光を活用した世界最高レベルの実験計測を行い,「重い電子」を直接観測することに初めて成功しました。

重い電子は,従来の理論の限界を超えた超伝導を引き起す可能性を秘めています。応用面で莫大な波及効果が期待されながら未だ実現の道が見えない室温での超伝導を発見するためにも,重い電子の情報を得る事が求められていました。今回の研究成果は,この物理学上の大きななぞを解き明かす手がかりとなり,新奇な超伝導実現への指針を与えるものと期待されます。

なお,この研究成果は,平成20年4月25日(米国東部時間)発行の米国科学専門誌フィジカル・レビュー・レターズに受理され,オンライン版で4月24日に公開される予定です。

【ポイント】

・固体中で電気伝導を担う「重い電子」を初めて実験的に観測

・シンクロトロン光を用いた世界最高レベルの計測技術を利用

・従来の理論では説明できない超伝導現象を解明する手がかりに

■研究の背景

物質の性質は,内部に存在する様々な異なる性格の電子によって決まっています。例えば,物質内部を大きく動き回れる電子が存在すると,電流が流れることになります。このような電子を伝導電子と呼びます。一方,小さな範囲のみしか動けない電子も存在し,局在電子と呼ばれます。物質の磁性(磁石としての働き)は局在電子に由来します。電子は,1立方センチメートル(1cm3)あたりに1023個(1兆の1000億倍)程度存在します。このように電子が密集した状況では,伝導電子や局在電子が互いに複雑に力を及ぼし合うので,電子の質量がみかけ上重くなるという現象が起こります(図1)。この状況は,人混みの中を歩くことにたとえることができます。立ち止まっている人が多い中を歩くのはとても大変です。無理矢理歩こうとすると,立ち止まっている人にぶつかりながら歩くことになります。局在電子はこの立ち止まっている人と見なすことができます。動き回っている伝導電子は,立ち止まっている局在電子に動きを妨害されることになります。この現象は,1964年に電気試験所(当時,現在の産業技術総合研究所)の近藤淳博士が理論的に解明したことにより,全世界的に「近藤効果」と呼ばれています。この近藤効果が発達すると,伝導電子の見かけ上の質量(有効質量)が百倍から千倍程度重くなり,「重い電子」と呼ばれる状態になります。これは,動き回ろうとする伝導電子が立ち止まっている局在電子を押しながら歩くときに,立ち止まっている局在電子の分だけ伝導電子の有効質量が重くなったように見える状態として考えることができます。この近藤効果による重い電子の振る舞いは,ノーベル物理学賞受賞者のフィリップ・アンダーソン博士(米国)によって提案された「アンダーソン模型」で説明されていますが,このアンダーソン模型から予想される重い電子の状態は,これまで観測されていませんでした。

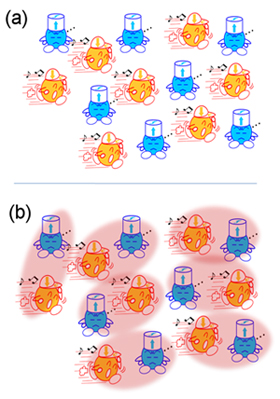

図1. (a) セリウム化合物中の伝導電子と局在電子の概念図。局在電子(青色)は立ち止まっており,動き回ろうとしている伝導電子(橙色)の動きが妨害される。これを「近藤効果」という。 (b) 「近藤効果」が十分に働くと伝導電子が局在電子を押しながら動こうとする。この場合,伝導電子の有効質量は,局在電子を押す分,重くなっていると見なすことができる。

■研究成果

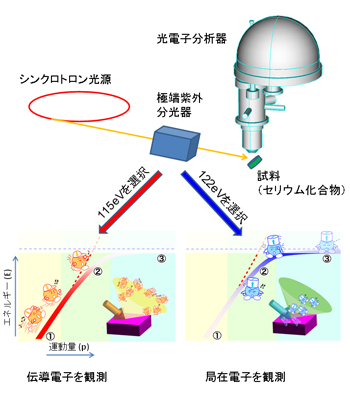

研究グループは,「近藤効果」を示す物質の典型であるセリウム原子を含む化合物CeCoGe1.2Si0.8に対して,極端紫外線と呼ばれる高いエネルギーを持った光を照射し,その際にたたき出されてくる電子を,世界最高レベルの測定精度で計測しました。ここで用いた手法は,飛び出してくる電子のスピードや飛び出す方向を計測できる「角度分解光電子分光」に,光の波長を変えて特定の性質をもった電子を抜き出すことができる「共鳴光電子分光」を組み合わせた手法で,「共鳴角度分解光電子分光」と呼ばれています(図2)。ここで,極端紫外線の発生には,非常に幅広い波長の光を一度に作り出すことができるシンクロトロンが活用されました。

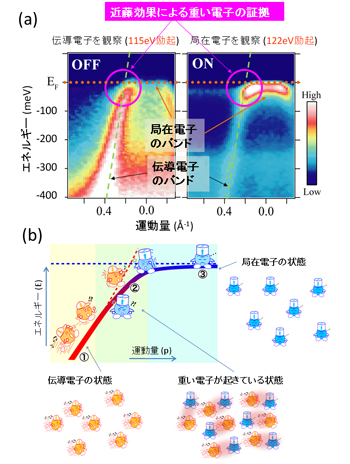

この実験結果から,化合物中の伝導電子と局在電子の状態が詳細に明らかにされ,伝導電子が局在電子と力を及ぼし合って「重い」伝導電子となっている証拠が見つかりました(図3)。観測された伝導電子と局在電子の状態はともに,アンダーソン模型による予測と良く一致しているものでした。この結果は,「近藤効果」によって生じた「重い」伝導電子を直接観測した,世界で初めての研究成果です。

図2. この研究で用いた共鳴角度分解光電子分光の概念図。極端紫外シンクロトロン光を光源として利用して励起エネルギーを変えながら計測すると,伝導電子と局在電子をそれぞれ分けて観測することができる。また,極端紫外光を試料に照射すると電子が放出されるが,その放出速度と放出角度から,それぞれ試料の中の電子のエネルギーと運動量を特定できる。

図2. この研究で用いた共鳴角度分解光電子分光の概念図。極端紫外シンクロトロン光を光源として利用して励起エネルギーを変えながら計測すると,伝導電子と局在電子をそれぞれ分けて観測することができる。また,極端紫外光を試料に照射すると電子が放出されるが,その放出速度と放出角度から,それぞれ試料の中の電子のエネルギーと運動量を特定できる。

図3. (a) セリウム原子を含む化合物(CeCoGe1.2Si0.8)に対する観測結果。左の図は115eVのエネルギーで測定されたイメージで,伝導電子が観測されている。右の図は122eVでの測定で,局在電子が観測されている。(b) アンダーソン模型で予測されていた,伝導電子(①)と局在電子(③)の混成状態。これらが混じったところ(②)で「近藤効果」による「重い電子」が出現している。

図3. (a) セリウム原子を含む化合物(CeCoGe1.2Si0.8)に対する観測結果。左の図は115eVのエネルギーで測定されたイメージで,伝導電子が観測されている。右の図は122eVでの測定で,局在電子が観測されている。(b) アンダーソン模型で予測されていた,伝導電子(①)と局在電子(③)の混成状態。これらが混じったところ(②)で「近藤効果」による「重い電子」が出現している。

今後の展望

「近藤効果」は,従来の理論では説明できない超伝導を引き起こすことが知られています。このことは,今まで予想もされていなかったような超伝導が出現する可能性があることを意味します。超伝導は,MRIのような先端医療計測装置やリニアモーターカーなどで既に利用されていますが,極低温に冷却する必要があることが大きな問題となっています。室温で超伝導が実現できれば,その利益は計り知れません。

今回の研究成果は,「近藤効果」による超伝導を生み出す「重い」電子の状態を理解する上で極めて重要な一歩であり,新奇な超伝導を実現する上での新たな指針へと繋がる可能性が期待されています。

発表論文

雑誌:Physical Review Letters,100 巻 (4月25日付)

題目:Direct observation of dispersive Kondo resonance peaks in a heavy-fermion system

日本語訳:重い電子系の分散した近藤共鳴ピークの直接観測

著者:H.J. Im, T. Ito(伊藤孝寛), H.-D. Kim, S. Kimura(木村真一), K.E. Lee, J.B. Hong, Y.S. Kwon, A. Yasui(保井晃), H. Yamagami(山上浩志)

研究サポート

本研究は,科学研究費補助金・基盤研究(B)の研究課題「強相関4f電子系の量子臨界点における電子状態の光学的・光電的研究」(課題番号18340110),分子科学研究所国際共同研究の一環として,木村准教授らが行ったものです。

本件に関するお問い合わせ先

木村 真一(きむら しんいち)

自然科学研究機構 分子科学研究所 極端紫外光研究施設 光物性測定器開発部門

URL : http://www.uvsor.ims.ac.jp/staff/skimura/indexj.htm

Tel : 0564-55-7202 Fax : 0564-54-7079

E-mail : kimura@ims.ac.jp(送信時に@を半角にしてください)

自然科学研究機構 分子科学研究所 広報室 Tel:0564-55-7262

■追記

なお、本件は下記の新聞に掲載されました。

日経産業新聞(2008年4月18日付)