サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2008/11/05

研究成果

水は我々人類にとって最も身近な液体です。しかし、それと同時に水は化学者にとって最も奇妙な液体の一つとも言えます。例えば、水の比熱は他の液体に比べ異常に大きいことが知られています。また、ほとんどの物質は液体よりも固体の密度の方が大きいですが、氷が水に浮いていることから分かるように、水の場合は氷(固体)の方が水(液体)よりも密度が小さいという性質を持っています。これらの奇妙な性質は液体の水が3次元的な水素結合ネットワークを持つことに由来しています(図1)。

図1: 水中の水素結合ネットワーク。

赤丸、青丸は酸素原子、水素原子を表し、青線は水分子間の水素結合を表す。

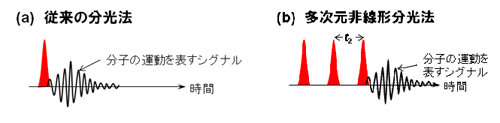

ところで、分子やその集まりは動き回っています。コップの中の水も分子のレベルでは非常に速く、複雑に動き回っています。このような分子の運動を調べる最も一般的な方法は光を使うこと、すなわち分光実験です。用いる光のエネルギーにより、いろいろな種類の運動を解析することができます。古くから赤外線など様々な光を用いて水の運動が調べられてきました。そして現在、水の分光実験の最前線で用いられているのが二次元赤外分光法(2D IR法)を始めとする非線形分光法です。従来の分光法では一つの光に対する系の応答を調べます(図2(a))。これに対し、多次元非線形分光法では複数の光(2D IR法では3個(図2(b)))に対する応答を調べることで、系の運動に関するより複雑な情報、例えば異なる運動の間のエネルギー移動の様相などを調べることができます。

図2: 従来の分光法(a)および多次元分光法(b)の実験の概念図。それぞれの図の赤い楔型の図形はレーザーパルスを、波線は分子の運動を反映した分子から出てくるシグナルを表す。

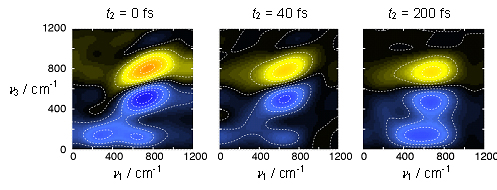

我々のグループでは計算機を利用して、水の中の分子の運動を調べています。とくに、実験に先駆け、水の分子間運動の2D IRスペクトルを計算することに成功しました(図3)。水には、主に分子の中の原子が動く分子内運動のほかに、水素結合で結ばれた分子同志の相対位置が変化する分子間運動があります。分子間運動には、束縛された回転運動と並進運動の二つがあります。理論計算により得られた2D IRスペクトルの解析により、回転運動の周波数の相関が約100 fs(約1x10-13秒)という非常に速い時間で失われることが明らかになりました。従来の分光法からは回転運動のスペクトルが広い幅をもつという情報しか得られません。しかし、非線形分光法の解析により、いろいろな状態の集合としてみなされる静的な状態から、周波数揺らぎの速い動的な状態へ約100fsで遷移しているという新しい描像(図4)が明らかになりました。さらに、回転運動からより周波数の小さい並進運動へのエネルギー移動が約100 fsで起きることも明らかになりました。

ここで紹介した手法は、水の運動の解明に限定されるものではありません。様々な溶液や反応系などに非線形分光法を応用することにより、従来の方法では得られなかった新しい知見や描像が得られることが期待されます。

図3: 水の分子間運動の二次元赤外スペクトル。t2の増加に伴い、斜めに傾いたスペクトル(たとえば黄色の領域)が横向きになる様子から、周波数の相関の無くなる様相が分かる。また、t2の増加に伴う

図4 :従来の分光法ではスペクトルの幅が広いということしか分からない。しかし、多次元分光法の解析により、広がったスペクトルとして見える運動において、多数の状態の集合としてみなされる静的な揺らぎから速い揺らぎへ、10-13秒の時間スケールで変化していることが明らかとなった。

発表論文

雑誌: J. Chem. Phys. 128, 154521 (2008).

題目: Ultrafast intermolecular dynamics of liquid water: A theoretical study on two-dimensional infrared spectroscopy

著者: 矢ヶ崎琢磨, 斉藤真司

関連リンク