サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2009/01/13

受賞

長坂将成助教(光分子科学研究領域)の「X線吸収分光法とモンテカルロ法による金属表面上の触媒反応機構の研究」に対し、井上科学振興財団第25回井上研究奨励賞が与えられました。本奨励賞は優れた博士論文を提出した若手研究者を対象としたもので、長坂助教が平成19年3月まで東京大学大学院理学系研究科博士課程に在籍していたときに、独自の工夫によって実験と計算を駆使し、メゾスコピックスケールでの表面反応の機構を解明するというめざましい研究業績を挙げました。以下にその概要をまとめます。

金属表面上の化学反応は触媒反応のモデル系であると共に、その様々な振る舞いは基礎科学的な側面からも注目されています。表面上に吸着した化学種は、吸着種間相互作用により円、螺旋などの形状の秩序構造を数十から数百ナノメートルのメゾスコピックスケールにおいて形成します。近年、その吸着種分布の位置ごとに反応機構が変化し、吸着種構造がダイナミックに変化する様子が明らかになってきました。

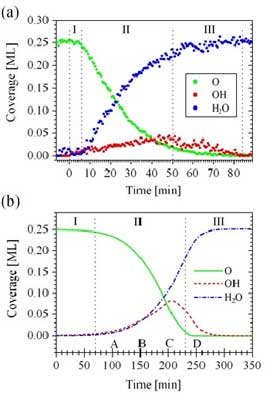

長坂氏は、エネルギー分散型NEXAFS(X線吸収端微細構造)法によって、Pt(111)表面上の酸素原子に水素を流すことにより水が生成する過程を酸素内殻励起領域で調べ、反応中の被覆量変化を反応中間体OHも含めて明らかにしました(図1(a))。次に密度汎関数法とモンテカルロ法を組み合わせ、反応中の吸着種の挙動を計算しました。得られた被覆量変化は実験を定性的に説明します(図1(b))。過去のSTMの研究では、酸素原子上をOHのドメインが広がっていき、その内側に水が生成する様子が観測されていますが、計算でもその様子が再現できました(図2)。以上の結果から、この反応が水の自己触媒反応であると共に反応フロント部におけるプロトン移動が反応の進行に重要であることを明らかにしました。さらに、Pt(111)表面上のプロトン移動の速度を調べるために、表面上のOH+H2O共吸着層の中心部分をレーザー照射により脱離除去したあと、その部分にH2Oを新たに吸着させ、マイクロXPS(光電子分光)法で観測しました。その結果、プロトン移動により中心領域のOHが増大することを確認しました。以上の結果から、H2OとOHの間の直接的な過程とH3O+を介する過程の2つが存在し、それぞれがナノ秒で進行することを明らかにしました。

(小杉信博 記)

図1: Pt(111)表面上の水生成反応中の被覆量変化。(a) エネルギー分散型NEXAFS法、(b) モンテカルロ法により、それぞれ得られた。

図2: モンテカルロ法による水生成反応中の表面の様子。時間を図1(b)に示している。

関連リンク