サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2010/10/12

プレスリリース

自然科学研究機構分子科学研究所の岡本教授の研究グループは、100フェムト秒の超短パルスレーザーを用いることにより、従来とは異なる「光ピンセット」の新しい原理を発見した。この新しいタイプの光ピンセットは、レーザー光の焦点の左右2カ所にナノメートルレベルの微粒子を捕捉することができ、2つの捕捉点の間の距離はナノメートルレベルで制御することが可能である。また、レーザー光の偏光の方向を回転させることにより、2つの捕捉点も回転させることができる。この光ピンセットは、短時間に非常に強い光が集中して照射されることによる非線形光学効果に基づいている。本成果は、ナノテクノロジーの発展に寄与することが期待される。本研究の成果は、Natureシリーズの物理学領域専門誌『Nature Physics』のオンライン版(10月10日付)に掲載される。

[研究の背景]

レーザー光をレンズで集光すると、ナノメートル*1)からマイクロメートル*1)の小さな粒子が焦点に引き寄せられる性質があり、それらを捕らえることができます。これを使えば微粒子や細胞などを光で「摘んで」静止させたり、移動させたりすることができるので、「光ピンセット」と呼ばれ、ナノ・マイクロ加工や生物の研究で利用されています。従来の光ピンセットでは、連続点灯(時間的に一定の強さを保つ光)のレーザーを用いるのが基本になっています。例外的にパルスレーザーを用いたものもありますが、光で摘む原理は連続点灯の場合と同じものでした。

[研究の成果]

今回、非常に短い時間幅を持つ超短パルス*2)レーザーを用いることにより、従来の光ピンセットとは異なる新しい原理が加わり、微粒子をナノレベルで操作ができる新しいタイプの光ピンセットを実現させることに成功しました。

従来の光ピンセットの原理では、微粒子は光の強さが最も強い点に引き込まれるので、レーザー光の焦点*3)に微粒子が捕捉されます(図1)。

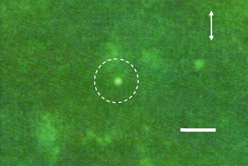

図1 連続点灯の光ピンセットで捕捉した金微粒子。

焦点の真ん中に微粒子が静止する。

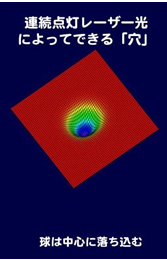

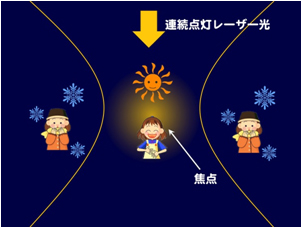

地面を転がる球が、穴に引き込まれて落ちるようなイメージです(図2)。レーザー光を集光すると、その焦点に見えない「穴」が掘られることに相当します。レーザー光を強くすればするほど、深い穴ができ、粒子は焦点に強く捉えられます(図3)。

図2 レーザー光をレンズで絞ると、見えない「穴」が掘られ、そこに球が落ち込む。通常の連続点灯光では真ん中が深い穴になり、焦点の中心に球が落ち着く。

図3 連続点灯の光をレンズで絞ったとき、微粒子は光の強い焦点の中心が最も居心地がよく、引き寄せられる。

今回の研究では、100フェムト秒*2)(10兆分の1秒)という非常に短い時間幅を持つパルスレーザーを用いて、直径60ナノメートル(1億分の6メートル)の金微粒子を捕捉する実験を行いました。その結果、ある一定以上の強さのパルスレーザー光を用いると、金微粒子がレーザーの焦点から逃げてしまい、焦点の左右に2カ所の安定な捕捉点ができる新しい現象を見いだしました。それぞれに一つずつの金微粒子を、同時に摘むこともできます。また、用いるレーザーの強度によって、二つの捕捉点の間の距離が10億分の1メートルレベルで制御できることもわかりました。さらに、この二つの捕捉点は、常に入射レーザー光の偏光*4)方向に並ぶことがわかりました。偏光の方向を回転させれば、二つの捕捉点も回転します (図4)。

図4 超短パルスの光ピンセットで捕捉した金微粒子。

焦点付近に二つの粒子が並んで静止する。偏光の方向(矢印)を変えると並ぶ方向がそれに連れて回転する。

右下の白線は長さが3マイクロメートル。

岡本グループは、理論的に解析した結果、パルスレーザーによる光ピンセットのこの新しい現象が微粒子に強い光が照射されたときに顕著になる現象「非線形光学効果*5)」によるものであることを突き止めました。

パルスレーザーでは短い時間に非常に強い光が集中して照射されますので、通常の連続点灯の光では起こらない特有の現象がおこります。今回用いたパルスレーザーは、瞬間的には、連続点灯の光の約10万倍の強さになります。通常の光ピンセットでは、先に述べたように、粒子は光の強い焦点に引き寄せられますが、光が非常に強くなると、逆に粒子には居心地が悪くなり、焦点を避けるようになります(図5)。

図5 超短パルスの光を絞った時には、微粒子にとって焦点の中心は光が強すぎて却って居心地が悪くなり逃げてしまい、少し離れたところの居心地が良くなる。

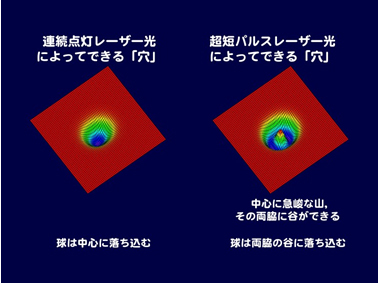

これが今回見られた現象の原因であることがわかりました。別な見方をすれば、強いレーザー光を用いると、焦点にできた「穴」の中心に、急峻な「山」ができ、山の両側の「谷」の部分に、球が転がっていくような状況が起こっていると言えます(図6)。

図6 レーザー光をレンズで絞ると、見えない「穴」が掘られ、そこに球が落ち込む。 通常の連続点灯光では真ん中が深い穴になり、焦点の中心に球が落ち着くが(左)、超短パルス光の場合には、穴の中心に急峻な山ができ、その両脇の谷に球が落ち着く(右)。

このような光ピンセットと非線形光学効果の関係については、これまで全く予想されておらず、この研究によって新しい原理による光ピンセットが実現できました。

[この研究の社会的意義と今後の展開]

今回は金微粒子を用いましたが、この新しい光ピンセットの原理は、様々な他の材料の微粒子や、場合によっては原子・分子にも適用できる可能性もある、一般性・発展性のあるものです。さまざまな物質・材料に用いるための基礎研究が進展することにより、ナノテクノロジーの発展に寄与することが期待されます。

またこの方法では二つの微粒子を同時に摘み、その距離をナノメートルレベルで制御できるなど、従来の光ピンセットでは困難であったことを可能とする特長があります。それを用いて微粒子を一定間隔に配列するナノ加工や、生物試料や高分子化合物を操作するための道具として活用できる可能性があります。さらに、偏光を回転させると微粒子の並ぶ方向が回転するので、自在に回転するナノレベルの装置を作成することもできるかもしれません。

[用語解説]

※1) ナノメートル、マイクロメートル

短い距離を表す単位で、1ナノメートルは10億分の1メートル、1マイクロメートルは100万分の1メートルに相当する。マイクロメートルは慣用的にミクロンともいう。通常の生物細胞は小さいもので1マイクロメートル程度、ウィルスは数十ナノメートル、LSIのパターンの幅は最も狭いもので数十ナノメートル程度である。

※2) 超短パルス

通常の光は時間的に一定の強さを保つ(連続点灯)に対して、パルス光では、大半の時間は光は放出されておらず、短い時間に集中して光が放出される。カメラのフラッシュはパルス光の例である。光の継続時間が極めて短いもの(通常1000フェムト秒以下程度)は、超短パルスと呼ばれている。

フェムト秒とは極めて短い時間を表す単位で、1フェムト秒は1000兆分の1秒に相当する。光は1秒に30万km進むが、100フェムト秒では30ミクロン進む。100フェムト秒を1/100秒(0.01秒)に引き延ばしたスローモーション撮影では、1秒の出来事を再生するのに約3000年かかる。

※3) 焦点

レーザーなどの特性の良い光をレンズで集光すると、その焦点は肉眼で見ると「点」に見えるが、実際には完全な点ではなく、限界の大きさがある。その大きさは典型的には直径数マイクロメーター、最も強く絞れた場合で数百ナノメートルになる。

※4) 偏光

光が手前から奥に向かって進む場合を考える。光には上下方向に「偏った」状態と左右方向に「偏った」状態の二つの状態があると考えることができ、通常の光はそれらが均等に混ざったものである。液晶ディスプレイや立体映画観賞用のメガネにも用いられる偏光板を用いると、上下方向に偏った光のみ、或いは左右方向に偏った光のみを取り出すことができる。一方向に偏った光を偏光という(特別な光学素子を用いると、偏りの方向を連続的に回転させることもできる)。レーザー光では通常、偏光板を用いなくても、上下、または左右のどちらかに偏った光になっている。

*5 )非線形光学効果

自然光や電灯光など、通常の光(弱い光)で物質を照射すると、物質が吸収する光や、物質から放出される蛍光の強さは、照射した光の量に比例して増える。ところが、レーザーなどによって非常に強い光を照射すると、吸収や蛍光の強さが光の量を増やしても比例して増えなくなり、場合によっては減少することもある。このように、強い光によって光の量に比例しない現象がおこることを非線形光学効果という。

■論文情報

掲載誌:Nature Physics (Nature Publishing Group) (Natureシリーズの物理学領域専門誌)

論文タイトル:Nonlinear optical effects in trapping nanoparticles with femtosecond pulses

(フェムト秒パルスを用いたナノ微粒子トラッピングにおける非線形光学効果)

著者:Yuqiang Jiang、 Tetsuya Narushima、 Hiromi Okamoto

掲載予定日:2010年10月10日付オンライン版

■研究グループ

本研究は、自然科学研究機構分子科学研究所・岡本グループ(岡本裕巳教授)において行われました。

■研究サポート

本研究は、科学研究補助金(基盤研究(A)、特定領域研究「光-分子強結合場」、基盤研究(S))、「融合光新創成ネットワーク」等の研究課題の一環として行われました。

■本件に関するお問い合わせ先(メールは送信時に@を半角にしてください)

岡本 裕巳(おかもと ひろみ)

自然科学研究機構・分子科学研究所・光分子科学第一研究部門 教授

愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38番地

TEL: 0564-55-7320 E-mail: aho (at) ims.ac.jp(送信時には (at) を半角アットマークにして下さい)

■報道担当

自然科学研究機構分子科学研究所・広報室(寺内かえで)

TEL/FAX 0564-55-7262