サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2011/02/28

プレスリリース

自然科学研究機構分子科学研究所の木村真一准教授及び中国復旦大学のDonglai Feng教授らの研究グループは、分子科学研究所の極端紫外光研究施設(UVSOR施設)のシンクロトロン光源(UVSOR-II)を用いて、超伝導を微視的に示したBCS理論の予想よりも高温で超伝導状態となる新規な鉄系超伝導物質について同状態となる仕組みを解明しました。研究グループは、UVSOR-IIからのシンクロトロン光を使って、光電効果によって飛び出してきた電子のエネルギーと運動量を観測する高分解能3次元角度分解光電子分光法という手法を用いて、鉄系高温超伝導物質A0.8Fe2Se2 (A = K、Cs)の電子構造を詳細に調べました。この結果、現在盛んに議論されている理論ではなく、従来のBCS理論の枠組みで説明可能な電子構造であることが明らかになりました。この成果は、BCS理論の予想を超える高温で超伝導を示す物質がさらに開発できる可能性を示しており、高い効率で電力供給が可能となることなどが期待されます。本成果は、Natureグループの物質科学領域の専門誌『Nature Materials』のオンライン版(2月27日付(ロンドン時間))に掲載される予定です。

[研究の背景]

金属を絶対零度(0ケルビン,-273.15℃)近くまで冷やすと,電気抵抗を受けずに電流が流れ続ける超伝導(注1)と呼ばれる現象が現れます。この状態では電気は抵抗なく流れるため,地球の裏側などの遠い場所まで電力を送り届けたり,電線に電気を蓄えたりすることができます。そのため,エネルギー効率が格段に上がり,現在のエネルギー問題の解決のために重要な役割を果たすことが期待されるため,世界中で盛んに研究が行われています。

超伝導現象は,ちょうど100年前の1911年に発見され,1957年にBCS理論(注2)によって説明されました。この理論によれば,2つの電子が格子振動(結晶格子を構成する原子の振動)などを媒介として引力を生じ,電子間のクーロン反発力に打ち勝って電子対(クーパー対(注3))が形成されます。このクーパー対が凝縮した状態が超伝導状態といわれ,クーパー対が超伝導電流を運びます。

現在広く実用化されている超伝導材料は,電子同士を弱く引きつけるために格子振動を媒介としており,空間的に一様なクーパー対が形成されます。これをs波状態と呼びます。この場合,BCS理論によれば,超伝導になる温度は最高でも40ケルビン程度と考えられています。しかしながら,鉄系超伝導物質(注4)では,55ケルビンに達するものもあり,従来のBCS理論では説明できません。そこで,s波的な格子振動を媒介としたペアを形成しているのではなく,特定方向に動く伝導電子と殆ど動かない正孔との間で磁気ゆらぎ(磁石になったりならなかったりする状態)を媒介としてs±波状態と呼ばれるクーパー対が形成されているものと考えられてきました。

[研究の成果]

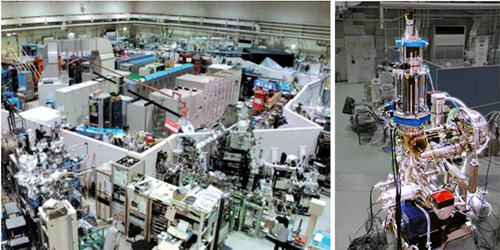

研究チームは,最近発見された超伝導転移温度が約30ケルビンである鉄系超伝導物質A0.8Fe2Se2 (A = K,Cs)の電子構造を,分子科学研究所の極端紫外光研究施設(UVSOR施設)のシンクロトロン光源(UVSOR-II,注5)を使って研究を行ないました。具体的には,試料に真空紫外線(注6)を照射して光電効果によって外に飛び出してきた電子のエネルギーを測定して電子構造を調べる光電子分光法を基礎とし,飛び出す電子の角度を分けることで試料表面内の電子の運動量を分解する方法と,真空紫外シンクロトロン光を用いて試料に入射する光の波長を変えることで試料表面に垂直方向の電子の運動量を分解する方法を組み合わせて,運動量を特定した電子構造が決定できる「高分解能3次元角度分解光電子分光装置」(図1)で詳細に調べ,超伝導が出現する電子構造を明らかにしました。

図1 分子科学研究所極端紫外光研究施設のシンクロトロン光源UVSOR-II(ユーブイソールツー,左図)に設置されている3次元角度分解光電子分光装置(右図)。

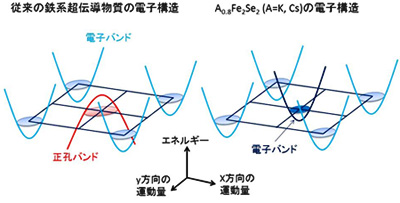

その結果,これまで鉄系超伝導物質で共通に観測された特定の運動量を持つ伝導電子(動く伝導電子)と運動量がゼロに近い正孔(殆ど動かない正孔)のうち,正孔が存在せず,その位置に電子が存在することがわかりました(図2)。このことは,電子のみが超伝導に寄与しており,従来考えられていたs±波状態ではなく,s波状態によって超伝導が現れることを表しています。すなわち,BCS理論で説明できる状態と同じであることがわかりました。

図2 従来の鉄系超伝導物質の電子構造(左図)と今回明らかにした新規鉄系超伝導物質A0.8Fe2Se2 (A=K, Cs)の電子構造(右図)

従来の鉄系超伝導物質は中心に正孔バンドがある(s±波状態)のに対して,A0.8Fe2Se2では中心に電子バンドが存在するため,s±波状態ではなくs波状態であることを表している。

[今後の展開とこの研究の社会的意義]

この研究成果は,新しい鉄系超伝導物質A0.8Fe2Se2はs波状態によって超伝導が現われていることから,従来のBCS理論の枠組みの中で説明が可能であるはずです。しかしながら,鉄系超伝導物質の中には,BCS理論の予想に比べて高い転移温度を持つものもあります。このことは,2つの意義を持っているものと考えられます。第一に,従来のBCS理論の予想を超えて,さらに高い転移温度をもつ物質を開発できる可能性を示しており,第二に,s波状態の場合にBCS理論で予想される温度以上で超伝導状態となる新たなメカニズムの存在を示しています。前者の可能性から,もし室温での超伝導が実現すれば,高い効率で電力供給が実現し,エネルギー問題が一気に解決することが期待できます。

[用語解説]

注1)超伝導:金属などを絶対零度(-273.15℃)近くまで冷却したときに,電気抵抗が急激にゼロになる現象。1911年,オランダのヘイケ・カメルリング・オンネス博士により発見された。

注2)BCS理論:超伝導を微視的に解明した理論であり,1957年に米国のジョン・バーディーン博士,レオン・クーパー博士,ジョン・ロバート・シュリーファー博士の三人によって提唱され,三人の名前の頭文字からBCSと付けられた。

注3)クーパー対:電子同士が格子振動などの力によって引力が働いたときに生じる電子対をクーパー対と言う。1956年に米国レオン・クーパー博士が指摘し,BCS理論の発端となった。

注4)鉄系超伝導物質:鉄を含み超伝導現象を示す化合物。2008年に東京工業大学の細野秀雄教授のグループで発見された。

注5)シンクロトロン光:光の速度近くまで加速された電子が磁場の中で曲げられるときに放出される光。UVSOR-IIと同様のシンクロトロン光源は,兵庫県のSPring-8をはじめとして国内に数ヶ所ある。

注6)真空紫外線:紫外線より波長が短い10~200nm (1ナノメートル(nm)は10億分の1メートル)の波長を持つ電磁波。大気によって吸収されてしまうため,経路を真空にする必要があり,この名前が付いている。

■論文情報

掲載誌:Nature Materials (Nature Publishing Group)

(Natureシリーズの物質科学領域専門誌)

論文タイトル:Nodeless superconducting gap in AxFe2Se2 (A = K, Cs) revealed by angle-resolved photoemission spectroscopy

(角度分解光電子分光によって明らかになったAxFe2Se2 (A = K, Cs)のノードのない超伝導ギャップ)

著者:Y. Zhang, L. X. Yang, M. Xu, Z. R. Ye, F. Chen, C. He, H. C. Xu, J. Jiang,B. P. Xie, J. J. Ying, X. F. Wang, X. H. Chen, J. Hu, M. Matsunami, S. Kimura, D. L. Feng

掲載予定日:ロンドン時間2月27日18時(日本時間2月28日午前3時)

■研究グループ

本研究は,中国復旦大学・Fengグループ(D. L. Feng教授)と自然科学研究機構・分子科学研究所・木村グループ(木村真一准教授)の共同研究により行われました。

■研究サポート

分子科学研究所UVSOR施設利用課題(課題番号22-811)「Polarization dependence measurements of iron-based superconductors」の一環として行われました。

■研究に関するお問い合わせ先

木村 真一(きむら しんいち)

自然科学研究機構・分子科学研究所・光物性測定器開発研究部門 准教授

Tel: 0564-55-7202, Fax: 0564-54-7079

E-mail: kimura(at)ims.ac.jp(送信時には (at) を半角アットマークにして下さい)

http://www.ims.ac.jp/know/light/kimura/kimura.html

*2月末~3月初めは海外出張のため、お問い合わせはメールにてお願いいたします。