サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2011/02/07

プレスリリース

自然科学研究機構分子科学研究所の平本昌宏教授らの研究グループは、赤色より長い波長領域の目に見えない光(近赤外光)を有効利用できる有機太陽電池の基礎技術を開発した。平本グループは有機薄膜型の太陽電池の研究を進めているが、これまでこのタイプの有機太陽電池は目に見える波長域の光(可視光)だけしか光のエネルギーを利用することができなかった。今回、P・I・Nの3層から構成される電池のI層にサッカーボール型のフラーレン分子とシャトルコック型のフタロシアニン鉛(PbPc)分子を用い、さまざまな条件を検討したところ、比較的高い効率で近赤外光を利用できるものの開発に成功した。この近赤外を利用できるセルと可視光を利用できるセルを接合一体化すれば、実用レベルの10%の変換効率も可能性がある。この結果はより高効率に太陽光を利用できる有機太陽電池の実用化に貢献するものである。本成果は、アメリカ物理学協会の発行する応用物理学の専門速報誌『Applied Physics Letters』の1月10日付(オンライン版)に掲載された。なお、本論文は“APL: Organic Electronics and Photonics”のハイライト論文、Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology”(1月24日)にも選ばれた。

[研究の背景]

有機太陽電池は、有機半導体を用いたデバイスとして産業的な利用が強く望まれているものです。既に実用化されているシリコン太陽電池に比べ、発電効率と耐 久性の面で劣るものの、生産コストが低く、太陽電池利用の応用範囲を広げるなどの利点において着目されています。分子科学研究所の平本教授は、有機薄膜太陽電池の研究のパイオニアで、現在、有機薄膜型の主流となっているP・I・Nの3層から構成されるPIN接合型(注1)構造を1991年に提唱しました。

また、2010年秋には、応用物理学会刊行の速報専門誌アプライドフィジックスエクスプレス(Applied Physics Express 第3巻(2010年) 082301, “酸化亜鉛(ZnO)保護層を持つ有機p-i-n太陽電池の1ヶ月連続動作”)で実用レベルの長期使用を可能にする特性をもつ電池の開発に成功したことを報告しました。

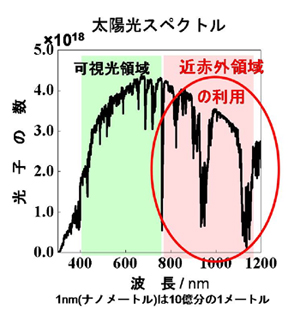

有機太陽電池がシリコン系太陽電池に比べて発電効率が低いことの理由の一つに、利用している光エネルギーの波長域が狭いということがあります。シリコン系太陽電池では、目に見える波長域の光(可視光)(注2)だけでなく、可視光の中で最も波長の長い赤色の光の波長よりもっと波長の長い赤外光まで利用して、光エネルギーを電気エネルギーに変換することができます。一方、これまでの有機太陽電池では可視光だけしか利用できませんでした。そこで、光エネルギーを電気エネルギーに変換する効率をさらに向上させるためには、広い波長域のエネルギーを利用できるようにすることが望まれていました(図1)。

図1 太陽光の特徴

[研究の成果]

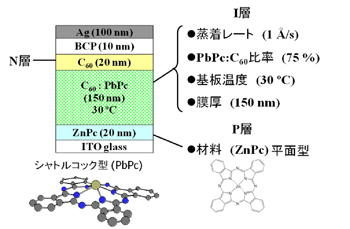

広い波長域の光を利用できるようにするには様々な方法が考えられますが、平本グループでは、I層にサッカーボール型のフラーレン分子(C60)とバトミントンの羽のようなシャトルコック型のフタロシアニン鉛(PbPc)分子を用い、蒸着条件、PbPcとC60の比率、この層の膜厚など様々な条件を検討し、図2の最適条件を見いだしました。

図2 今回の成果として得られた最適条件

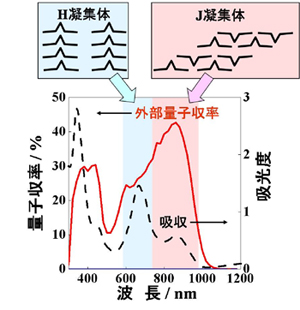

この条件で作られた電池は、赤外光としては最も波長の短い「近赤外」領域の光を利用して電気エネルギーに変換することができ、その性能は量子収率(注3)43%、変換効率2.3%でした。この変換効率は、赤外領域の光の利用が困難であった有機太陽電池としては、初めて達成された高い効率です。また、近赤外領域での光の利用には、フタロシアニン鉛PbPc分子のシャトルの先頭部分が上下に交互して並ぶJ凝集体という構造をとっていることも明らかにしました(図3)。

図3 外部量子収率と吸収スペクトル

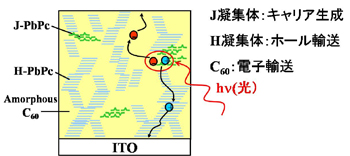

この構造の電池では、光エネルギーはフタロシアニン鉛PbPc分子のJ凝集体によって吸収され、フタロシアニン鉛PbPc分子のシャトルの先頭部分が上向きにそろったH凝集体がホールを運ぶ役割をしていると考えられます(図4)。

図4 光エネルギーがJ凝集体で吸収されH凝集体を通じて運ばれるモデル

[今後の展開及びこの研究の社会的意義]

有機太陽電池がソーラーパネルとして実用化されるためには10%の変換効率が必要とされていますが、まだこのラインを達成することができていません。これまでの可視光領域だけが利用可能であった有機太陽電池に、今回の研究成果を組み合わせることにより、より広範囲の光エネルギーの利用が可能となり変換効率を向上することができると期待されます。今回は量子収率が43%でしたが、今後の改良によりシリコンと同等の90%の量子収率を達成できる可能性は十分にあり、さらに変換効率向上に貢献できるものと考えられます。今回の成果は、有機太陽電池の実用化を可能とする重要な基礎研究として位置づけられます。

[用語解説]

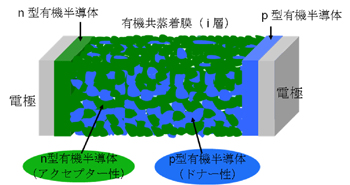

注1)PIN接合:n型(アクセプター性) とp型(ドナー性)の有機半導体分子を共蒸着によって混合して、複雑な形状を持つドナー-アクセプター界面を設けた構造。これにより光捕集効率を上げることができる。1991年に平本教授により提唱された。

注2)可視光:目に見える範囲の光を可視光という。可視光は波長の長さにより虹のように色が決まる。最も波長の長いのが赤色光である。赤色より長い波長は目に見えない赤外線となる。赤外線の中でも、比較的波長の短いものが近赤外線と呼ばれる。

注3)量子収率:光エネルギーを利用している程度を表わす指標。

■論文情報

掲載誌:Applied Physics Letters, 98巻, 023302 (2011)

論文タイトル:Near infrared light driven organic p-i-n solar cells incorporating phthalocyanine J-aggregate

(フタロシアニンJ凝集体を取り入れた近赤外光駆動PIN接合型有機太陽電池)

著者:Masahiro Hiramoto, Keitaro Kitada, Kai Iketaki, Toshihiko Kaji

掲載日:2011年1月10日オンライ版掲載

付加情報:“APL: Organic Electronics and Photonics”のハイライト論文“Virtual Journal of Nanoscale Science & Technology”(2011年1月24日)に選ばれオンライン版に掲載

■研究グループ

本研究は自然科学研究機構分子科学研究所・平本グループ(平本昌宏教授)により行われた。

■研究サポート

本研究は、NEDOのプロジェクト「超階層ナノ構造を有する高効率有機薄膜太陽電池の研究開発」の一環として行われました。

■研究に関するお問い合わせ先

平本 昌宏(ひらもと まさひろ)

自然科学研究機構・分子科学研究所・ナノ分子科学研究部門 教授

TEL: 0564-59-5537

E-mail: hiramoto (at) ims.ac.jp(送信時には (at) を半角アットマークにして下さい)