サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2011/05/01

研究成果

[概要]

自然科学研究機構分子科学研究所の山本薫助教,薬師久弥教授(現:豊田理化学研究所フェロー)および東北大学大学院理学研究科の岩井伸一郎教授らの研究グループは,常温で金属的に振る舞う有機伝導体(α-(BEDT-TTF)2I3 [BEDT-TTF: bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene])塩が低温で強誘電体に相転移することを,光学第二高調波発生(SHG)測定により明らかにしました。強誘電体とは自発的に電気分極を発生する絶縁体であり,伝導性の高い金属とは対極的な物質です。このように金属的な有機伝導体がまったく性格の異なる物質に変化した原因は,電気伝導を担っていた伝導電子が互いに他を避けあった結果,結晶のような秩序構造を形成して凍結(ウィグナー結晶化)したことに起因します。研究グループは,分極したこの塩を光で刺激することで,電子で作られた電気分極が極めて高速に変化することを示し,この塩が光スイッチやメモリー等への応用を期待させる魅力的な特性を備えていることを示しました。なお,本論文はJournal of the Physical Society of JapanのPaper of Editor’s Choiceおよび日本物理学会第16回論文賞に選出されました。

[研究の背景]

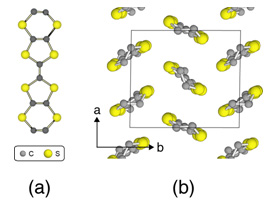

通常の有機物は電流を流さない絶縁体です。科学者はこのような物質を金属や超伝導体に転化させることを目指し金属に模した電子構造をもつ化合物を創製しました。本研究で注目したα-(BEDT-TTF)2I3塩はこのような有機伝導体の一つであり,BEDT-TTF分子[図1(a)]がつくるシート状構造[図1(b)]の上を伝導電子が動き回ることにより常温で金属的な伝導性をしめします。

しかし,伝導体といってももともとは独立していた分子が寄り集まってできた分子性結晶です。銅やシリコンのような無機物質のように“さらさら”とは電気を流しません。伝導電子の立場で言えば,その伝導性は,分子の間をぎりぎり飛び飛び移れる程度,といったところでしょうか。しかし,この動きにくさのために電子は独特な集団特性を示し,数々の不思議な現象を発現するのです。

たとえば,このような伝導体の伝導電子は互いに他を避け会うことで,ウィグナー結晶と呼ばれる周期構造を形成して凍結することがあります。α-(BEDT-TTF)2I3塩には2分子あたり1個電荷が存在しているので,この現象の発生は1分子おきに電子が配列することを意味します。

元々は金属的伝導体であったということをいったん忘れることにすると,こうして出来た状態は,陽イオンと陰イオンで構成されるイオン結晶に似ていることに気づかされます。我々はこの類似性から,電荷秩序した有機導体がイオン結晶の様な性質,とくに基礎と応用でとりわけ重要な強誘電特性が見られないか,関心をもつようになりました。

[研究の成果]

とはいえ,強誘電体というのは自発分極をもつ絶縁体です。金属伝導をしめす有機伝導体とは水と油ほどに性格がことなっているように見えます。そもそも大変数が限られた珍しい物質群であることから考えても闇雲に探して見つかるとは思えません。

しかし,本研究に先立つ研究において我々は,α-(BEDT-TTF)2I3塩の金属絶縁体転移が強誘電性の電荷秩序転移であることを示唆する結果を得ていました。このことをいかにして確認するかが大きな課題になりますが,電荷秩序した物質が示す異常な光吸収の信号解析により,こうした物質が大きな非線形光学特性を示すかもしれないという結論に至り,分極した試料で活性となる第二高調波発生法(SHG)を適用することにしました。そして実際に,上記の仮説を確認する非常に強いSHG信号の観測に成功したのです。

図1 (a) BEDT-TTF分子の分子構造,(b)α-(BEDT-TTF)2I3結晶におけるBEDT-TTF分子の二次元配列

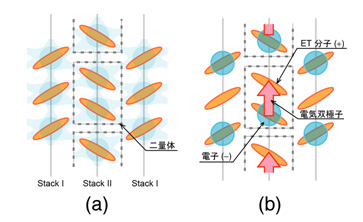

図2 BEDT-TTF分子と電子分布の模式図。波線は二量体構造をしめす。(a)金属状態,(b)強誘電状態

この結果には単に新しい強誘電体が見つかっただけにとどまらない意味があります。図2に示すように,この塩の分子シート構造[図1(b)]には分子が2個ずつ対になった二量体構造が存在しており,電荷秩序による電子分布の変化[(a)→(b)]によりこの上に電気双極子が発生します。転移には目立った分子の変位が伴われていないことから,電気分極は大規模な数の双極子が向きをそろえて整列したことによって生み出されたと考えられます。すなわち,通常の強誘電体は結晶中におけるイオンや配向の変位により電気分極しているのに対し,ここでの分極は,電荷秩序による電子分布の変化に起因するという新しい分極機構が実現していると考えられるのです。

この機構の特性に注目して分極状態にある試料にパルスレーザーの照射を行ったところ,電気分極が瞬時に消滅し,そこから1億分の1秒というきわめて短時間で再生されるという変化が観測されました。このような超高速動作は,分極の発生源が軽く,動きやすい電子であることを反映した特性と考えられます。

[今後の展開、研究の社会的意義]

このような“電子が分極の担い手となる強誘電体”は,有機物としては今回が初めての確認例であり,他の物質を含めてもまだ概念自体が提案段階にある新しい物質群です。従ってその真価はほとんど理解できていませんが,本研究で観測したSHGはそれ自身が重要な非線形光学機能であり,関連する物質が光学材料の候補であることが分かります。そして,その光学非線形性の高速な制御性が示されたことから,高速駆動の光情報処理デバイスへ応用が期待できるでしょう。

■論文情報

掲載誌:Journal of the Physical Society of Japan

論文タイトル: Strong Optical Nonlinearity and its Ultrafast Response Associated with Electron Ferroelectricity in an Organic Conductor

(電子型の強誘電性に基づく有機伝導体の高い光学非線形性とその超高速応答)

著者: Kaoru YAMAMOTO(山本 薫), Shinichiro IWAI(岩井 伸一郎), Sergiy BOYKO (セルゲイ・ボイコ), Akimitsu KASHIWAZAKI(柏崎暁光), Fukiko HIRAMATSU(平松扶季子), Chie OKABE(岡部智絵), Nobuyuki NISHI(西信之),Kyuya YAKUSHI(薬師久弥)

■研究グループ

自然科学研究機構分子科学研究所の山本薫助教,薬師久弥教授(現:豊田理化学研究所フェロー)および東北大学大学院理学研究科の岩井伸一郎教授らの研究グループの共同研究として行われました。

■研究サポート

本研究は、科学研究補助金(若手研究 (B),萌芽研究, 特定領域研究「分子スピン制御による新機能伝導体・磁性体の構築」)の研究課題の一環として行われました。

■研究に関するお問い合わせ先

山本 薫(やまもと かおる)

自然科学研究機構・分子科学研究所・物質分子科学研究領域・電子物性研究部門 助教

TEL: 0564-55-7411

E-mail: yamamoto (at) ims.ac.jp(送信時には (at) を半角アットマークにして下さい)