サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2011/06/20

研究成果

[研究の背景]

光(電磁場)と物質の相互作用は多くの研究領域で極めて重要な現象であり、分子科学の根幹を成している現象であると言っても過言ではありません。ところがその基礎理学的理解は未だ十分なものではありません。物質科学の研究領域では光と物質の相互作用は、双極子近似と呼ばれる簡便な近似を使って議論されることが多いのですが、この近似においては、光は空間的に変化のない“のっぺりした一様な”外場として扱われ、更には物質系(電子系)の運動の結果生じる新しい電磁場の発生(相互作用の自己無撞着性)も全く考慮に入れていません。最近では、数十ナノメートルオーダー以下の極めて精巧な物質が作られるようになり、またそのような物質に新たな機能を持たせる試みが盛んに行われています。このような状況下では、もはや光と物質の相互作用の非一様性や自己無撞着性が無視できなくなり、双極子近似の妥当性は脆くも崩れ去ります。それ故に双極子近似を超えた光学応答理論の開発が必要になってきます。本研究ではナノ構造体*1)と光の相互作用をより正確に扱う為の光学応答理論の開発を進めました。

[研究の成果]

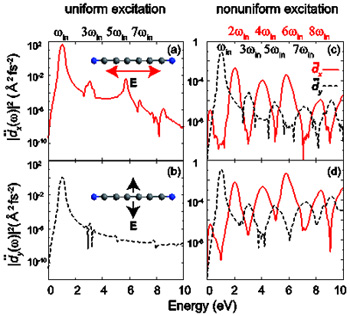

上記したように光と物質の相互作用の理解においては、非一様性と自己無撞着性の二つが大きな鍵となりますが、我々は最近、光の空間的非一様性を取りこんだ光学応答理論の開発を行いました。図1は直線状のNC6N分子を通常の方法でレーザー励起した場合(図1a-b)と空間的に非一様な光(近接場光)*2)で照射した場合(図1c-d)に発生する高調波*3)パワースペクトルを比較したものです。前者は所謂、双極子近似で取り扱い、後者は我々の開発した光学応答理論に基づいて計算したものです。

図1: 直線配置を持つNC6N分子を通常の方法でレーザー励起した場合(図1a-b)と空間的に非一様な光(近接場光)で照射した場合(図1c-d)に発生する高調波パワースペクトルを比較したもの。(a),(c)は分子軸に並行な方向に偏向した光、(b),(d)は分子軸に垂直な方向に偏向した光で励起した結果。赤線は分子軸(x軸)方向の電子運動によって発生する高調波、黒線は分子軸に対して垂直な方向(y軸)の電子運動によって発生する高調波を表す。縦軸は強度、横軸は発生する高調波のエネルギーをeV単位で表す。ωは発生する高調波の振動数を表し、ωは入射レーザー光と同じ振動数の光、2ω、3ω、・・・はその2倍、3倍、・・・の振動数を表す。

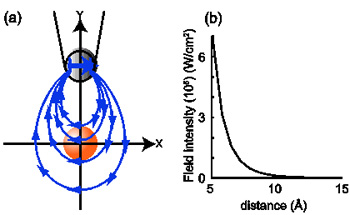

直線分子は反転対称性を持つのでω、3ω、5ω、7ω、・・・の奇数次の高調波しか発生しないのですが、これはあくまでも双極子近似の下での話であって、光と物質の非一様性を考慮に入れると図1(c)に見られるように、奇数、偶数どちらの次数の高調波も発生し、更には高次の高調波も同程度の強度で発生していることが分かります。これは空間的に非一様な光を使えば、分子の空間対称性を破り*4)、かつ非常に高い電子励起状態へも励起できるからです。また、このような非一様な電子励起を利用して銀粒子に光学的な力を与えることができることを示しました。その非一様な電子励起の様子を図2に描いています。通常のレーザー励起と異なり、空間的に一様でない強度勾配を持った光が銀粒子に照射される様子を表しています。

図2: (a) 灰色球から発生した強度勾配を持つ近接場光で銀粒子(オレンジ色)を電子励起する様子。青矢印は電気力線を表す。 (b) 照射する光の強度勾配。縦軸は光の強度、横軸は近接場光源からの距離。

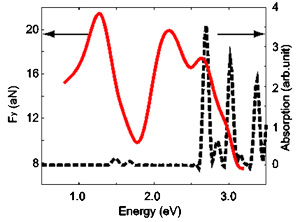

我々の計算によると、必ずしも分子系が持つ共鳴電子励起の条件の下で常に最大の光学力*5)が働くわけではなく、図 3に見られるように照射するレーザー光の振動数(ここではeV単位で横軸に図示)に依存して光学力の大きさが複雑に変化することが分かります。これまでに幾つかの理論モデル計算があるのですが、いずれも電子系の問題を極めて簡単なモデルで置き換えてしまい、光学力が複雑な変化をすることは示しておらず、しかも共鳴電子励起の場合に光学力が最大になるとの結論を導いている例も見られます。この光学力の複雑な変化には、分子を構成する電子状態が大きく関与しており、近接場光の照射によって応答する電子とそれを遮蔽しようとする電子の動きの詳細なバランスで決まっています。この成果は、原子や分子レベルでの究極的な物質操作の技術に繋がると考えています。

図3: 銀粒子に加わる光学力の振動数依存性(赤実線)。銀粒子の吸収スペクトル(黒点線)。

[今後の展開]

光と物質の相互作用の理解において重要なもう一つの効果、すなわち自己無撞着性の効果を取り込む為に、物質系(電子系)の運動と光(電磁場)の運動を同時に扱う理論及びその数値計算手法の開発を現在進めていいます。この理論が完成すれば、ナノ構造体における機能性発現の詳細な解明が可能となり、分子科学をデバイス科学へと大きく展開することができると考えています。また、このように十数ナノメートルを越える物質を計算の対象にする場合、市販の数値計算プログラムや、既存の数値計算手法に基づくプログラムでは計算に膨大な時間が掛かってしまい、事実上計算を実行することができません。そこで我々のグループでは、次世代スーパーコンピューターで実機稼働できる超並列数値計算プログラムの開発も同時に行っています。現状で既に、1万並列程度の計算を並列効率が70%程度(一部のアルゴリズムに関しては90%以上を越える効率)で実行しており、更なる大規模並列化プログラミングを進める予定です。

用語解説

1) ナノ構造体:物質への着目の仕方の一つとして、全体の系の中で原子や分子の存在形態をどのように捉えるのかが考えられる。原子や分子が完全に孤立して存在し、周りとの相互作用が全くない場合と、固体のように原子や分子が特定の周期構造を取って凝縮している場合がその両極端であると言える。一つの見方に過ぎないが、ナノ構造体というのはこの中間的な位置に属し、広い意味での界面、表面など境界のある物質などがその一例。

2) 近接場光:通常の光とは異なり、物質の周りに“しみ出す”様に放射されている遠方には伝播しない光のこと。この近距離相互作用と空間的非一様性を利用した新しい光励起を分子科学に活かす試みが盛んに行われている。

3) 高調波:入射した光の振動数の倍数倍の振動数を持つ光が物質から放射されることがあるが、その放射された光のこと。図1においては、ωは入射レーザー光の振動数と同じ振動数を持つ光、2ω、3ω、・・・はその2倍、3倍、・・・の振動数を持つ高調波を表す。

4) 空間対称性を破る:今回対象としたNC6N分子は直線分子だが、その真ん中を原点にした場合、180度回転してもやはり空間的な配置は変わらない。これを反転対称性と言うが、通常の双極子近似ではこの対称性を破るような、例えば、真ん中から見て左もしくは右側にある原子だけを集中的に励起するような過程を記述することができない。ところが光の空間的非一様性を使えば、そのような対称性を破った励起をすることができ、我々の理論は空間的対称性を破った励起も記述することができる。

5) 光学力:力学的な操作で力を加えるのではなく、光の強度勾配差等を使って物質に加える力のこと。

[1] 掲載誌:Phys. Rev. A 80, 043409 (2009)

論文タイトル:"Nonuniform light-matter interaction theory for near-field-induced electron dynamics"

(近接場光励起による電子ダイナミクスに対する光と物質の空間的非一様相互作用の理論)

著者:T. Iwasa and K. Nobusada

[2] 掲載誌:Phys. Rev. A 82, 043411 (2010).

論文タイトル:"Near-field-induced optical force on a metal particle and C60: Real-time and real-space electron dynamics simulation"

(金属粒子及びC60分子に印加される近接場光励起による光学力:実時間・実空間電子ダイナミクスシミュレーション)

著者:T. Iwasa and K. Nobusada

■研究グループ

信定 克幸(のぶさだ かつゆき)

自然科学研究機構 分子科学研究所 理論・計算分子科学研究領域・准教授