サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2012/02/13

研究成果

[研究の背景]

共役高分子は、π電子雲が分子鎖に広がっているため、特異な光・電子機能を発現することができ、機能性材料として様々な分野で広く応用されています。共役高分子は構成ユニットの構造をチューニングすることで、様々な波長で蛍光をつくり出すことができます。しかし、共役高分子鎖は互いに強く相互作用し、溶液中においても容易に凝集し、励起エネルギーが失活してしまいます。従って、いかに共役高分子鎖を一本一本隔離し、凝集することを抑制するかが高い蛍光発光能の発現につながります。これまでに、この分子設計指針のもとで、高分子鎖を空間的に孤立化するための様々な手法が試みられました。しかしながら、これらのアプローチでは高分子鎖間における電子的なコミュニーケションが途絶えてしまいますので、特に、鎖間を通じたキャリア移動ができなくなるため、デバイスへのさらなる展開が困難となります。

分子科学研究所の江グループでは、高分子構造に多孔性を導入することで、新規な共役高分子の創製を世界先駆けて行ってきました。これまでに共役多孔性高分子を用いて、光捕集機能や蓄電機能、触媒機能などを見いだし、従来の共役高分子にはない特異な機能を開拓してきました(文献1及び2)。

[研究の成果]

今回、研究グループは、共役多孔性高分子の構築に蛍光性ユニットを用い、新規な蛍光性高分子を合成しました(文献3)。テトラフェニレンエテン(図1)は蛍光性分子ですが、周囲に位置するフェニレン基の回転運動により励起エネルギーがすぐに失活し、蛍光能が失われてしまいます。実際、溶媒で溶かした状態では、テトラフェニレンエテンは全く発光しません。

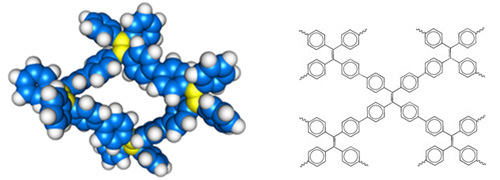

図1.テトラフェニレンエテン

テトラフェニレンエテン誘導体をモノマーとして用い、Yamamoto反応により共役多孔性高分子を合成しました(図2)。テトラフェニレンエテンからなる多孔性高分子はサイズが0.8 nmのミクロン細孔を持ち、大きな表面積を有します。重合時間を延ばしていくと、高分子のサイズが大きくなると同時に、表面積も次第に大きくなります。得られた高分子はいずれも同じ細孔サイズを有するため、基本骨格が保ったまま高分子が三次元的に成長していることが分かりました。

図2.テトラフェニレンエテンからなる多孔性共役高分子の基本骨格構造。

左図中、青はフェニレン基、白は水素原子、黄色はエテンを示します。

高分子の成長と共に、π共役は三次元骨格に広がっていくことが紫外可視吸収分光測定により明らかになりました。可視光を用いて高分子骨格を励起すると、いずれも黄色の蛍光を発することが分かりました。興味深いことに、共役多孔性高分子は溶媒の種類に依存することなく、様々な溶媒中において強く発光することが分かりました。さらに、固体状態でも溶液と同様に、黄色蛍光を強く放つことができます。溶液と固体のいずれも蛍光発光量子収率(注1)はなんと40%という極めて高い値を示しました。これとは対照的に、多孔性を持たないリニア高分子では、溶液と固体状態のいずれにおいても殆ど蛍光を出しません。

研究グループは、特異な蛍光発光能が多孔性高分子の構造に起因していることを明らかにしました。多孔性高分子の骨格では、構成ユニットが隣のユニットと互いに連結し、自由に回転運動のできるユニットが極端に少なくなるため、励起エネルギーを無駄することなく、効率的に蛍光発光に利用できる分子構造が形成されています。そのため、溶液や固体などの状態を問わずに、強く発光することのできる高分子を構築することができました。分子の一部分が自由に回転運動ができるようになると蛍光を発光する性質を失ってしまうテトラフェニレンエテンのような分子は他にも多数存在することから、本分子設計戦略は様々な高効率蛍光高分子の創製に新しい道を開くものとして注目されています(アメリカ化学会ACS Noteworthy Chemistryにハイライト)。

[今後の展開と研究の社会的意義]

蛍光高分子は様々な領域で応用されています。条件に問わずに強く発光する高分子はこれまでのデバイスの性能を著しく向上することだけではなく、さらに、細孔構造を利用することができれば新しい応用への道を開く可能性が秘められています。例えば、細孔に外部分子を効率的に吸着し、高性能でかつ簡便な分子検出システムの構築が可能であると期待されます。

■用語解説

注1) 蛍光発光量子収率: 蛍光発光量子収率は吸収された光子数と放出された光子数の割合で求められます(蛍光量子収率=放出された光子数/吸収された光子数)。蛍光量子収率が1.0に近づくほど、蛍光として発光される効率がいいことになります。

■論文情報

1) L. Chen et al., J. Am. Chem. Soc., vol.132, 6742 (2010); Cover page)

2) Y. Kou, et al., Angew. Chem., Int. Ed. (ドイツWiley-VCH 社が発行する化学誌), vol. 50, (2011); VIP, highlighted by Nature Nanotechnology等)

3) Y. Xu, et al., J. Am. Chem. Soc., vol.133, 17622 (2011) (米国化学会誌)

“Light-Emitting Conjugated Polymers with Microporous Network Architecture: Interweaving Scaffold Promotes Electronic Conjugation, Facilitates Exciton Migration, and Improves Luminescence”(ミクロン細孔ネットワーク構造を有する発光性共役高分子:織り込み骨格が電子共役を促進し、エキシトンの移動を助け、蛍光を増大する)

※この論文は米国化学会(ACS)が選んだ注目論文Noteworthy Chemistry(2011年12月19日)に選ばれました。

■研究グループ

本研究は、自然科学研究機構 分子科学研究所・江グループ(江 東林准教授)により行われました。

江Gホームページ

http://www.ims.ac.jp/know/material/jiang/jiang.html

■研究サポート

本研究は、科学研究費補助金(基盤研究B)、JST 戦略的創造研究推進事業 個人型研究(さきがけ)「太陽光と光電変換機能」研究領域(研究総括:早瀬修二 九州工業大学 大学院生命体工学研究科 教授)における研究課題「シート状高分子を用いた光エネルギー変換材料の創製」(研究者:江 東林)の一環として行われました。

■研究に関するお問い合わせ先

江 東林(ちゃん どんりん)

自然科学研究機構・分子科学研究所・分子機能研究部門 准教授

TEL 0564-59-5520

E-mail:jiang@ims.ac.jp(送信時には@を半角にしてください)