サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2012/06/13

プレスリリース

自然科学研究機構分子科学研究所の東林修平助教、櫻井英博准教授らの研究グループはお椀の形をした炭素化合物(バッキーボウルBuckybowl)*1)を形作る炭素原子の一部をチッ素原子で置き換えたアザバッキーボウル*2)の合成に初めて成功しました。

バッキーボウルは炭素原子でできたお椀の形の分子で、フラーレンやカーボンナノチューブの一部分に相当します。そのユニークな構造から、分子の作り方や性質が注目を集めています。このお椀型分子に、他の原子を導入することでその形や性質を変化させることが期待されてきましたが、これまでチッ素原子を導入する方法がありませんでした。今回、当研究グループは全く新しい合成経路を考案して、チッ素原子を含む初めてのアザバッキーボウルを作ることに成功しました。不斉*3)を持つこのアザバッキーボウルの右手/左手型の作り分けにも同時に成功しています。また、このアザバッキーボウルは、チッ素原子を導入した結果、炭素原子のみのバッキーボウルよりお椀が深くなること、お椀がひっくり返る速度が室温では極めて遅く、右手/左手型がお互いに変化するために数億年オーダーの時間がかかることを明らかにしました。この他にもチッ素原子の効果によって、電気の流れやすさが変わったり、金属と結合を作って新たな化合物を作ることも期待されます。今回の成果は、新しい分子を生み出し、その性質を明らかにする基礎科学分野のみならず、バッキーボウルの材料分野への応用、フラーレン、カーボンナノチューブの合成/機能改変へと繋がることが期待されます。本成果は、英国Natureグループが発行するオンライン限定の学際的Nature姉妹誌『Nature Communications』に6月12日(英国時間16時)に掲載されました。

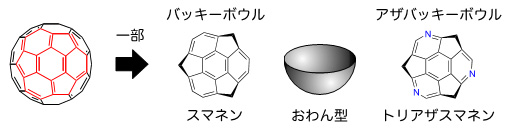

バッキーボウルはフラーレンやカーボンナノチューブの部分構造に相当するお椀の形をしていることから、1985年のフラーレンの発見以降、そのユニークな形と性質が注目を集めてきました(図1)。バッキーボウルはフラーレンやカーボンナノチューブと同様の方法では作ることができず、お椀の形を化学反応で組み上げて作る必要があります。しかし、バッキーボウルを構成する炭素原子は平らなシート状に結合する方が安定で、お椀のように曲がった形は不安定なために、お椀の形をどのように組み上げるかが難問でした。当研究グループは、スマネン*4)というバッキーボウルの作り方を2003年に報告しています(図1)。また、バッキーボウルには不斉を持つものがあり、通常は右手型と左手型は同じ量が生成しますが、当研究グループは2008年に右手型もしくは左手型のみを作る方法を開発しています。一方、バッキーボウルは元々炭素原子でのみで構成される分子ですが、炭素原子を他の原子で置き換えると、その性質を変化させることができます。そこで他の原子を導入したバッキーボウルの作り方が研究された結果、これまでに硫黄、ケイ素、スズなどの原子を入れたバッキーボウルが報告されていますが、窒素原子を導入したものは作られていませんでした。チッ素原子を導入することによって他の原子とは異なる性質を示すことが予想されることから、多くの研究者による努力が続けられてきましたが、チッ素原子を導入したバッキーボウルは炭素原子のみのものより不安定でお椀の形を作りづらく、これまで誰も成功していませんでした。

図1 フラーレンの一部に相当するおわん型の分子バッキーボウル、アザバッキーボウル

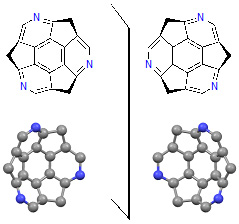

今回、当研究グループはスマネンの炭素原子をチッ素原子で置き換えたトリアザスマネンというアザバッキーボウルを作ることに成功し、かつ右手/左手型を作り分けることにも成功しました(図2)。

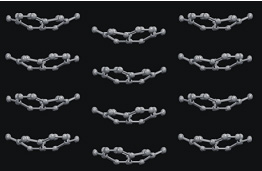

図2 トリアザスマネンの右手型と左手型。

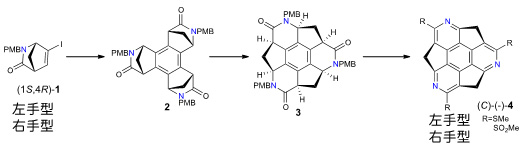

今回開発した方法では、お椀の形を作りやすい種類の炭素原子で構成され、素原子を持つ化合物1を原料として用いました(図3)。3つの化合物1を繋げて化合チッ物2へと化学変換した後、お椀の形を作って化合物3へと変換しました。最後に水素原子等を除いて、バッキーボウルを構成する種類の炭素原子へと変換することでトリアザスマネン4を作ることに成功しました。また、原料の1は右手/左手型が存在し、右手型の1からは右手型の4が、左手型の1からは左手型の4が作られます。今回の成功の要因は、お椀の形を作りやすい種類の炭素を使ったこと、全ての化学変換がチッ素原子や不斉が失われない穏やかな方法であったことが挙げられます。

図3 トリアザスマネンの合成法。

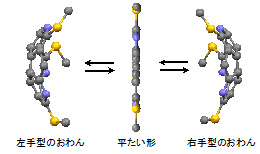

このように作ったチッ素原子を持つトリアザスマネンは、炭素原子のみから構成されるスマネンより深いお椀の形をしていることが明らかとなりました。これは炭素原子とチッ素原子の結合を作る手の長さの違いによるものです。また、バッキーボウルのお椀は、平たい形に変化して、おわんがひっくり返ることが出来ます(図4)。この変化のために不斉を持つ右手/左手型のバッキーボウルは熱によって右手型が左手型に変化したり、左手型が右手型に変化したりします。当研究グループが以前に作った炭素原子のみから構成される右手/左手型のバッキーボウルはこの変化が速く、室温では数時間でお互いに変化してしまいます。しかし、今回作ったチッ素原子を含むトリアザスマネンはこの変化が極めて遅いことが明らかとなりました。その変化は室温では数億年オーダーの時間がかかります。このような大きな違いはチッ素原子を導入した効果です。

図4 お椀の反転による左手型と右手型の変化。

今回開発した方法によってチッ素原子を持つアザバッキーボウルが作られるようになり、その性質を調べることができるようになりました。今回明らかにしたお椀の形や右手/左手型が変化する速さなどの他にも、チッ素原子と炭素原子の違いによる様々な性質の変化が期待されます。例えば、スマネンは固体ではお椀が積み重なった構造をしており(図5)、非常に電気が流れやすい性質を持っていますが、チッ素原子を持つトリアザスマネンもお椀が積み重なった構造をするのでしょうか?電気の流れやすさはどうなるのでしょうか?また、チッ素原子は金属原子と結合を作りやすい性質を持っています。お椀のチッ素原子と金属原子が結合するとどんな幾何学的な形を作るのでしょうか?興味は尽きません。一方、このようなお椀分子の合成、性質は基礎科学のみならず、電子材料などの応用分野でも重要な意味を持っています。これまでに存在しなかった分子を生み出し、新たな材料へと繋がる性質を明らかにすることが出来ます。今回成功したチッ素原子を導入したお椀分子の右手/左手型を作り分けるような技術は、お椀分子の材料分野への応用のみならず、フラーレンやカーボンナノチューブにおけるチッ素原子の導入、右手/左手型の作り分けとその材料への展開などにも繋がる可能性を秘めています。

図5 積み重なったお椀型のスマネン。

用語解説

注1)バッキーボウル(Buckybowl):炭素原子がお椀型に結合した炭化水素分子。炭素原子がサッカーボウル型に結合したフラーレンの一部、または炭素原子がチューブ型に結合したカーボンナノチューブの先端部のキャップ部分の形をした分子に相当する。

注2)アザバッキーボウル:バッキーボウル分子を構成する炭素原子の一部がチッ素原子で置き替わった分子。

注3)不斉:3次元の物体が、その鏡像と重ね合わすことが出来ない性質。右手と左手がその一例。

注4)スマネン(Sumanene):C21H9の組成式を持つ3回転対称のバッキーボウルの一つ。その形からサンスクリット語で蓮の花を意味するsumanにちなんで名付けられた。

掲載誌:Nature Communications

論文タイトル:Enantioselective synthesis of a chiral nitrogen-doped buckybowl(チッ素原子を導入した不斉バッキーボウルの不斉合成)

著者:Qitao Tan, Shuhei Higashibayashi, Sangita Karanjit, Hidehiro Sakurai

掲載予定日:2012年6月12日付オンライン版 DOI: 10.1038/ncomms1896

本研究は自然科学研究機構分子科学研究所・櫻井グループ(櫻井英博准教授、東林修平助教)により行われました。

文部科学省科学研究費補助金の基盤研究(B)の研究課題「官能化バッキーボウルの合成と機能発現」(課題番号23350024)、新学術領域研究「高次π空間の創発と機能開発」の研究課題「精密有機合成によるカーボンπ空間の構築」(課題番号 20108005)の一環として行われました。

東林修平(ひがしばやししゅうへい)

自然科学研究機構 分子科学研究所 物質分子科学研究領域・助教

TEL:0564-59-5599

E-mail:higashi@ims.ac.jp(送信時には@を半角にしてください)

https://groups.ims.ac.jp/organization/sakurai_g/home.html

自然科学研究機構・分子科学研究所・広報室

報道担当

TEL/FAX 0564-55-7262

E-mail: kouhou_at_ims.ac.jp