サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2013/07/23

プレスリリース

○1京分の2秒弱の間に2回、X線を原子に当てることに成功

○太陽光の1兆倍のさらに1千万倍の強さのX線で初めて見える現象

○中空原子を利用したタンパク質構造解析への応用に期待

理化学研究所(理研、野依良治理事長)、分子科学研究所(大峯巌所長)と高輝度光科学研究センター(土肥義治理事 長)は、X線自由電子レーザー(XFEL;X-ray Free Electron Laser)施設「SACLA[1]」を使い、集光して強度を上げたXFELをクリプトン[2]原子に照射して、原子核の最も内側(K殻)の軌道を回る電 子2個を順番にはじき出し、K殻に電子がない「中空原子[3]」の生成に初めて成功しました。これは、理研放射光科学総合研究センター(石川哲也センター 長)XFEL研究開発部門ビームライン研究開発グループ理論支援チームの玉作賢治専任研究員、矢橋牧名グループディレクターと、分子科学研究所光化学測定 器開発研究部門の繁政英治准教授、および高輝度光科学研究センターXFEL利用研究推進室実験技術開発チーム登野健介チームリーダーらを中心とした共同研 究グループによる成果です。

原子は、原子核を中心に、その周りを回る電子がいくつかの層(電子殻)に分かれた構造をしています。電子殻は中心から順にK殻、L殻...と呼ばれ、それ ぞれの電子殻にはいれる電子の数は決まっています。最も内側のK殻には2個の電子があり、X線が原子に当たるとK殻の電子がX線を吸収します。それに伴い 1個の電子は原子からはじき出され(光イオン化)、K殻に穴の空いた原子ができますが、従来、最先端のX線研究でもレントゲン撮影でも、この状態の原子を 考慮する必要はありませんでした。なぜなら、1,000兆~1京分の1秒という極めて短時間で、まるで、「だるま落とし」のように外側の電子が落ちてき て、K殻の穴が埋まるからです。しかし、XFELという極めて強力な最先端のX線源を用いると、K殻の穴が埋まる前にもう一度X線を当てることができま す。だるま落としの例えで言えば、素早く2回たたいて2段抜きしたことになります。その結果、K殻が空になった中空原子という特殊な状態が生成されます。

共同研究グループは、直径が約0.1ナノメートルのクリプトン原子に1京分の2秒弱の間に2回X線を当てて、中空原子を生成することに成功しました。穴の 空いた原子は、原子内の電子を扱う理論模型をチェックする厳格なテストとして科学的に重要であることはもちろん、XFELを用いたタンパク質構造解析など において最も重要な位相問題[4]の解決にも活用できると期待できます。

本研究は日本学術振興会の科学研究費補助金の助成を受けて行い、成果は米国の科学雑誌『Physical Review Letters』オンライン版に近日掲載されます。

1. 背景

SACLAや、米国SLAC国立加速器研究所の「LCLS[5]」などのX線自由電子レーザー(XFEL)の実現 により、これまでの1億倍も明るいX線が利用できるようになりました。こうした強力なX線によって、これまで見ることができなかった化学反応などの超高速 現象や生命現象、および疾病に関連するタンパク質構造が解明されると期待されています。これらの測定では短時間に非常に強いX線を照射して、高精度のデー タを取得します。ちょうど、フラッシュをたいて写真を撮るようなものです。一方で、強力なX線を照射した後では、試料が完全に破壊されて原子レベルでバラ バラになってしまいます。そのバラバラになる初期過程で原子の中で何が起きているのか?それらがどの程度の頻度で起こるのか?そのとき見たかったものが本 当に見えるのか? これらの問題は基礎科学として興味深いだけでなく、上述の応用研究にも直接影響すると考えられているため、現在、世界中で研究が進めら れています。

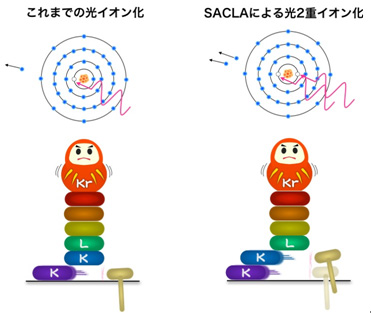

X線が原子に当たると、散乱か吸収が起こります。X線のエネルギーが十分に高いと、最も内側の軌道(K殻)を周回する2個の電子の片方で吸収され、その電 子が原子外にはじき出され(光イオン化)、K殻に電子の空席が1つある“穴”の空いた状態となります。原子で「だるま落とし」をやるようなものです(図1 左)。この穴は、元素によりますが、大体1,000兆~1京分の1秒という極めて短時間で、外側を回る電子により埋められます。その時に蛍光X線[6]が 放出されます。もし、電子により穴が埋められるより前にもう一度X線を当てることができると、残りのもう1つの電子をはじき出せます(図1右)。こうし て、K殻が空になった原子「中空原子」は、普通よりやや短い波長の蛍光X線を放出してK殻の穴を埋めます。従って、蛍光X線を観測することで、原子がどの ような状態にあり、また、中空原子がどの程度生成されたのかを明らかにできます。しかし、これまでその観測に成功した例はありませんでした。共同研究グ ループは、SACLAのX線をクリプトン原子に照射し、蛍光X線を観測することで、原子に起こる変化の解明に挑みました。クリプトンは室温常圧で単原子分 子気体であり、このような基礎的な研究に適しています。

図1 X線照射によるクリプトン原子の光イオン化

左:通常の場合で、一番内側のK殻にいる電子が1個はじき出される(上)。

X線による通常の光イオン化に対応する「だるま落とし」の絵(下)

右:K殻の電子を1個はじき出した後、1京分の2秒以内にもう一度電子をはじき出すことで、2つの穴が空いた中空原子を生成することができる(上)。

素早く2回たたくことによって2段抜きした場合に対応する「だるま落とし」の絵(下)。

2. 研究手法と成果

共同研究グループは強力なX線を得るために、集光鏡を用いてSACLAのX線ビームを1ミクロンまで絞り込みました。この時の集光強度[7]は、1018 W/cm2(太陽光の1兆倍のさらに1千万倍に相当)に達すると見積もられます。

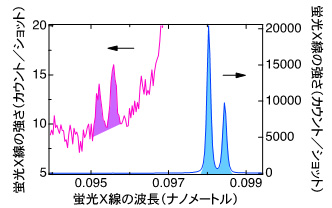

この強力なX線をクリプトンガスに照射し、蛍光X線のスペクトルを測定しました。その結果、通常の蛍光X線より短波長側にも蛍光X線が初めて観測されまし た(図2)。これは、1京分の2秒弱しか存在できないK殻に1つ穴の空いたクリプトン原子にも確かにX線が当たること、さらに、中空原子が生成されたこと を初めて実証したことになります。

一方で、蛍光X線の比から、寿命が1京分の2秒弱と極めて短いにもかかわらず、X線照射中は常に、平均して0.1%程度のクリプトン原子がK殻に穴が1つ空いた状態にあることが分かります。これは、今回使用した1018 W/cm2と いうX線強度では、K殻に穴の空いた原子を無視できることを示しています。しかし、より集光してタンパク質ナノ結晶などを測定するような場合、X線強度は 本研究よりはるかに高くなります。例えば、集光サイズをあと1桁半小さくすると、K殻に穴の空いた原子の割合は数10%に達し、もはやK殻に穴の空いた原 子の存在を無視できなくなると考えられます。

図2 クリプトン原子から放出された蛍光X線のスペクトル

右側の波長の長い方の2つのピークは、K殻に穴が1つある原子からの通常の蛍光X線。左側の波長の短い側の2つのピークが、K殻に2つ穴が空いた中空原子からの蛍光X線。見やすくするために、左側は1,000倍に拡大してある。

3. 今後の期待

極短時間しか存在できないK殻に穴の空いた原子にもX線を当てられることが実証され、そのような原子の特性が利用 可能になります。さまざまな応用が考えられますが、主要なものとしてタンパク質の構造解析が挙げられます。海外グループの理論的な研究では、穴のあいた原 子を利用することで、その原子からの信号を強くして、位相問題をより高精度で解くことができるという報告があります。

穴の空いた原子の特性を活かし、位相問題を高い精度で解けるようになることで、今後、従来の方法では調べられなかった多種多様なタンパク質の構造決定が進み、生命現象の理解や創薬に役立つことが期待されます。

掲載誌 :Physical Review Letters

論文タイトル :Double core-hole creation by sequential attosecond photo-ionization

著者 : Kenji Tamasaku, Mitsuru Nagasono, Hiroshi Iwayama, Eiji Shigemasa, Yuichi Inubushi, Takashi Tanaka, Kensuke Tono, Tadashi Togashi, Takahiro Sato, Tetsuo Katayama, Takashi Kameshima, Takaki Hatsui, Makina Yabashi, Tetsuya Ishikawa

掲載日:オンライン版に近日掲載

[1] SACLA

理化学研究所と高輝度光科学研究センターが共同で建設した日本で初めてのXFEL施設。科学技術基本計画における5つの国家基幹技術の1つとして位置付けられ、2006年度から5年間の計画で建設・整備を進めた。2011年3月に施設が完成し、SPring-8 Angstrom Compact free electron LAser の頭文字を取ってSACLAと命名された。2011年6月に最初のX線レーザーを発振、2012年3月から共用運転が開始され、利用実験が始まっている。 大きさが諸外国の同様の施設と比べて数分の1と、コンパクトであるにも関わらず、 0.1ナノメートル以下という世界最短波長のレーザーの生成能力を有する。

[2]クリプトン

原子番号36番で、稀ガスの1種。ランプなどに使用される。

[3]中空原子

K殻などの内側の電子殻(内殻)の電子軌道が空になった状態の原子。

[4] 位相問題

X線(光)を特徴付ける量として、光波の強さを表す振幅と、波の山・谷がどこにあるかを示す位相との2つがある。X線構造解析によって結晶や分子の構造を 決めるには、試料から散乱されたX線の振幅と位相の両方が必要である。振幅は回折実験により求めることができるが、一般に位相は測定できず、別途位相を決 めることが必要になる。このことを「位相問題」と呼び、いくつかの主要な解決法が用いられている。

[5] LCLS

米国スタンフォード線形加速器センター(現在のSLAC国立加速器研究所)で建設された世界で初めてのXFEL施設。Linac Coherent Light Sourceの頭文字をとってLCLSと呼ばれている。2009年12月から利用運転が開始された。

[6] 蛍光X線

励起されてエネルギーの高い状態になった原子が、もとの状態に戻る時に放出するX線。元素やその状態に固有の波長(色)を持つ。この特徴を活かして元素分析などに利用される。

[7] 強度

X線などの光が単位面積に単位時間あたり運ぶエネルギーの量で、W/cm2という単位で測る。例えば、地表での太陽光の強度は、約0.1 W/cm2である。

独立行政法人理化学研究所

放射光科学総合研究センター XFEL研究開発部門

ビームライン研究開発グループ 理論支援チーム

専任研究員 玉作 賢治(たまさく けんじ)

TEL:0791-58-2839 FAX:0791-58-2907

放射光科学研究推進室

TEL:0791-58-0900 FAX:0791-58-0800

大学共同利用機関法人自然科学研究機構分子科学研究所

准教授 繁政 英治(しげまさ えいじ)

TEL:0564-55-7400 FAX:0564-55-7400