サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2019/09/30

アウトリーチ

9月26日(木)に岡崎市立福岡中学校の2年生、翌27日(金)に岡崎市立南中学校の1年生を対象として、「東海地区最大級の元素周期表を作ろう」と題した授業(サイエンスセミナー*)を行いました。会場は両中学校とも広い体育館を使わせていただきました。生徒さんたちには体育館前方の舞台付近に座ってもらい、後方には周期表と同じ形の、特製の大きなネット(6人制バレーコートとほぼ同じ大きさ)を広げて準備しました。

本授業は、主講師 松井文彦 主任研究員、副講師 片柳英樹 助手の二人体制で実施しました。松井先生は、まず研究場所である分子研UVSORについて簡単に紹介され、その後、周期表は「宇宙の誕生と形成の歴史絵巻」、「人類の科学的好奇心の大河ドラマ」、「研究者と次世代のガイドマップ」であるという点から、原子の構造や元素発見の歴史、そして未来のために私たちが行うべきこと、などの説明をされました。また、今年が国際周期表年であることにも触れていました。

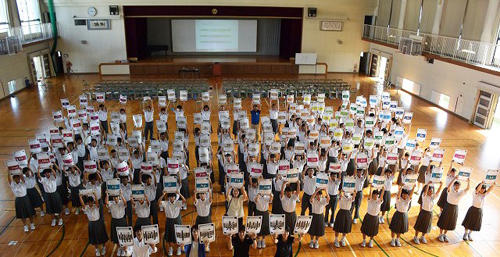

その後いよいよ生徒さんたち、中学校の先生方、皆で周期表を作ります。まず生徒さん一人一人に大きな「元素カード」を配りました。後ろに広げたネットのマス目には原子番号が書いてあり、自分のカードの原子番号と見比べながら、各自周期表の正しい位置に移動してもらいました。場所を探すのはちょっと大変そうでしたが、すぐに、きれいな周期表の形に並ぶことができました。一旦その場に座ってもらってから、「今の気温で気体の元素の人たちだけ立ってみてください」「金属の人は立ってみてください」、あるいは「塩素とナトリウムはこんなに離れているけれども二人合わせて食塩になりますよ」など、元素の性質ごとに体を動かして、周期表の上での元素の性質の分布を、文字通り体感してもらいました。

福岡中学校の生徒さんと先生方による「周期表」(9月26日)

南中学校の生徒さんと先生方による「周期表」(9月27日)

福岡中学校の2年生の生徒さんたちは、既に周期表を授業で習っていて、今回も学習内容を思い出しながら、移動してもらえたのではと思います。南中学校では第1学年でしたので、これが周期表との初めての出会いである生徒さんも少なくなかったようです。

質疑では、「元素はどうやって発見するのですか?」「新しい元素はどんな役に立ちますか?」「先生が元素に興味を持ったのは何故ですか?」「一番好きな元素は何ですか?」「研究していて一番嬉しかったのはどのような時ですか?」あるいは「UVSORは何年かけて作ったのですか?」など、沢山の質問がありました。一見、無味乾燥な周期表に、何か自分との繋がりを感じ取ってもらえた生徒さんも多くいたようです。

使用した「元素カード」一式は理科教材として普段の授業でもご活用いただければ、ということでそれぞれの中学校にプレゼントいたしました。今回、それぞれの理科を担当されている稲吉先生(福岡中学校)・大洲先生(南中学)と授業展開を相談しながら進めました。また両校長先生を含め、多くの先生にも周期表作成にご協力いただきましたこと感謝申し上げます。

*「サイエンスセミナー」は岡崎市中学校から、機構(岡崎三機関)へのご要望により、市内の各中学校で毎年実施している、研究者による出前授業です。

(片柳英樹・松井文彦 記)