サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2021/11/19

プレスリリース

分子科学研究所の、伊澤誠一郎助教、平本昌宏教授の研究グループは、有機半導体薄膜の界面を用いて、目に見えない近赤外光を高効率に可視光に変換する新技術を発明しました。

長波長の光をエネルギーの高い短波長の光に変換する技術はフォトンアップコンバージョン(UC)と呼ばれ、太陽電池や光触媒の効率向上や、近赤外光センサや生体内光遺伝子治療などへの応用が期待され注目を集めています。現状では、UCの報告例は溶液中がほとんどで固体中では効率が低いこと、また光変換にはレアメタルや有害元素が必要なことなどが問題となっています。今回、研究グループは、有機ELや有機太陽電池などに用いられる有機半導体(1)の積層膜を用い、その界面で近赤外光をエネルギーの高い可視光に高効率に変換できる新技術を発明しました。用いた材料は有機軽元素のみで構成され、さらに従来の固体中でのUCよりも約100倍高い変換効率を実現しました。今回の成果により、軽くて曲がる有機薄膜上でのUCが可能となり、太陽電池の効率向上や、新たな光センサの開発、生体内光治療などへの応用が期待できます。

本研究は、科学研究費助成事業(若手研究)、マツダ財団研究助成、花王芸術・科学財団研究助成、およびコニカミノルタ科学技術振興財団研究助成の一環として行われ、Nature Publishing Groupが出版する国際学術誌『Nature Photonics』の11月19日付(日本時間・オンライン版)に掲載されました。

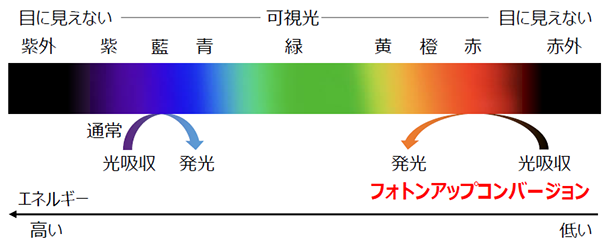

通常はエネルギー保存則から、材料は吸収した光よりもエネルギーが低い長波長の光を発光します。一方、エネルギーの低い長波長の光を吸収し、エネルギーの高い短波長の光を発光する現象は、フォトンアップコンバージョン(UC)と呼ばれ、これまでも盛んに研究されてきました(図1)。UCは、光を高エネルギーに変換することで太陽電池や光触媒の効率向上に生かすことや、目に見えない、また生体透過性が高いなど近赤外光の特長を生かした光センサや生体内光遺伝子治療などへの応用が期待されています。

図1: 光の色とエネルギーの関係。通常の発光とフォトンアップコンバージョンの概念図。

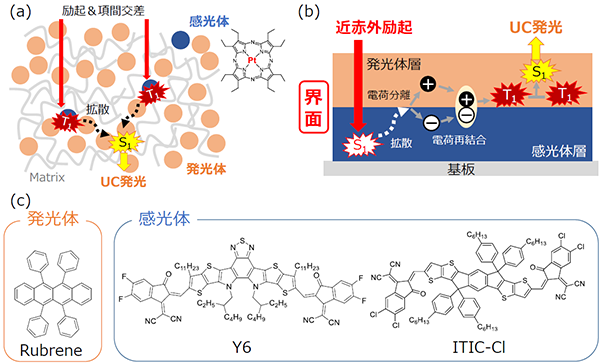

これまでUCでは、光吸収の直後に感光体分子内で生成するスピンが反平行な一重項の励起子(2)を、分子内に含まれる“重い”原子を使って、スピンが平行な三重項の励起子に変換する項間交差というプロセスが用いられてきました(図2a)。その後、この二つの三重項励起子から、エネルギーの高い一重項励起子が一つ生成され、高エネルギー発光が観測されます。しかし、この重原子効果によるスピンの反転にはレアメタルや有害元素が必須であること、またレーザー光などの高強度の励起光(材料に吸収させる光)が必要なこと、三重項のエネルギー移動の過程に分子拡散・衝突が必要なため溶液中での報告例がほとんどであること、応用展開する上で重要な固体中では変換効率(外部量子収率)が0.02%程度と非常に低いことなどがこれまでUCの問題とされてきました。

図2: (a) 従来の固体系UCの動作原理の模式図と従来の感光体分子の構造。

(b) 新原理UCの動作原理の模式図。 (c) 新原理UCに用いた発光体、感光体分子の構造。

今回、研究グループは、有機ELや有機太陽電池と同じように二種類の有機半導体材料の積層膜を用いることで、その界面で目に見えない近赤外光をエネルギーの高い可視光に高効率に変換する新技術を発明しました。

その光変換は、感光体層中で光吸収により生成した一重項の励起子が、二種類の有機半導体:感光体/発光体の界面で、一旦、スピン状態がランダムな電子とホールに分離することから始まります。それらが界面で出会い再結合する際に、スピンが平行な三重項の励起子と反平行な一重項の励起子が、統計的に3:1の割合で自動的に生成されます。その後、その三重項励起子が界面から発光体層へと移動し、二つの三重項励起子から一つの高エネルギーの一重項励起子が生成し、最終的に高エネルギーの短波長発光が観測されます(図2b)。つまり、従来のように感光体分子内の重原子効果を用いてスピンを反転させ三重項を生成するのではなく、有機半導体の界面での電荷分離・再結合により三重項を生成し、UCを実現しました。

この新原理のUCの変換効率を測定すると、近赤外光から黄色の可視光への光変換効率(外部量子収率)が2.3%であり、従来の固体中でのUCの報告例より約100倍高いことがわかりました。この大幅な変換効率向上の要因は、吸収効率の高い有機半導体の薄膜を用いることができたため、入射した光の大部分を界面に捕集し、三重項励起子に変換できたからだとわかりました。

この新原理UCは、用いる有機半導体材料が全て有機軽元素のみで構成され(図2c)、レアメタルや有害元素を必要としません。さらに、従来はレーザー光などの高強度の励起光を使うことが一般的でしたが、市販のLEDの光でも高効率なUCが可能となりました。また有機ELや有機太陽電池と同様に、有機半導体材料を塗布によって製膜したフレキシブル基板上でのUCを世界で初めて実現しました(図3)。

図3: フレキシブル薄膜上で、目に見えない近赤外の単色LED光励起によりUC発光を実現した写真。

本研究により、レアメタルや有害元素を用いず、薄くて軽くフレキシブルな有機膜上で、高効率なUCが可能となりました。これは次世代のエネルギー源として期待される有機太陽電池にUC膜を搭載し効率を向上させることや、UC膜を用いた新たな近赤外光センサの開発などが期待できます。さらに有機膜は生体適合性が高いため、生体内での光化学反応を用いたドラッグデリバリーシステムや光遺伝子治療などへの応用も期待できます。このように本研究は、SDGsの開発目標である、エネルギー・環境問題の解決や健康・福祉の増進など、様々な重要分野の研究展開につながる光エネルギー変換の基盤技術になります。

1)有機半導体

半導体としての性質を示す有機物の総称。有機物に伝導性を持たせるために、一般的に分子内に二重結合と単結合が交互に位置した構造を持つ。有機半導体を用いたデバイスには、既に市販されている有機ELや、次世代のエネルギー源として期待される有機太陽電池などがあり、その特徴として有機膜を用いることで可能となる軽量・フレキシブル性などが挙げれらる。

2)励起子

光吸収によって励起された電子とホールが分子内、または分子間などで電気的な引力によって束縛された状態。光励起前の電子対のスピンは反平行、つまり2個の電子の自転は逆回りしている。光励起により、そのうち1個の電子のエネルギーが高くなっても、スピンの情報は保存されるため、反平行の一重項励起子が生成する。一般にスピン反転を伴う一重項から三重項への遷移(項間交差)は禁制であるが、分子内にレアメタルなどの重原子が含まれる場合は可能となる。

掲載誌:Nature Photonics

論文タイトル:“Efficient Solid-State Photon Upconversion Enabled by Triplet Formation at an Organic Semiconductor Interface”(有機半導体界面での三重項生成が可能にする固体中での高効率フォトンアップコンバージョン)

著者:Seiichiro Izawa, Masahiro Hiramoto

掲載日:2021年11月19日(日本時間・オンライン公開)

DOI:10.1038/s41566-021-00904-w

分子科学研究所

科学研究費助成事業 若手研究(18K14115)、

マツダ財団 研究助成、花王芸術・科学財団研究助成、

コニカミノルタ科学技術振興財団 研究助成

伊澤誠一郎(いざわ せいいちろう)

分子科学研究所 物質分子科学研究領域 助教

TEL:0564-59-5537 FAX:0564-59-5537

E-mail:izawa_at_ims.ac.jp(_at_は@に変換してください)

自然科学研究機構分子科学研究所

研究力強化戦略室

広報担当

TEL:0564-55-7209 FAX:0564-55-7374

E-mail:press_at_ims.ac.jp(_at_は@に変換してください)