サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2025/03/06

プレスリリース

東京大学国際高等研究所東京カレッジの藤田誠卓越教授(兼:分子科学研究所卓越教授)と、同大学大学院工学系研究科の竹澤浩気特任講師らによる研究チームは、優れた分子捕捉力を持ったかご型分子(注1)を内部に固定化した新しい結晶スポンジ(CS)の合成に成功し、適応範囲や汎用性で従来の結晶スポンジ(CS)法(注2)を圧倒的に凌ぐ「第二世代CS法」を開発しました。

従来のCS法は分子量約300以下の疎水性分子に対象が限定され、熟練技術を要したため、産学における技術の普及は極めて限定的でした。今回研究チームは、すでに優れた分子捕捉力が知られているかご型分子を結晶内に固定化する(埋め込む)という新しい着想に基づき、従来の結晶スポンジ(CS)のさまざまな欠点を克服する新しい「第二世代CS」の開発に成功しました。第二世代CSは、かご型分子と有機アニオン(注3)を混ぜて一晩放置するだけで、良質の多孔性結晶として容易に作製できます。かご型分子の優れた分子認識(注4)力により、親水性分子や分子量1,000超の中分子(注5)も解析可能となりました。さらにガラス細管内での結晶化技術を組み合わせることで、試料量をマイクログラム単位にまで削減し、操作の簡便化と再現性の向上を実現しました。これらの成果は、従来解析が困難であった中分子医薬の創薬研究など、医薬品開発への幅広い応用が期待されます(図1)。

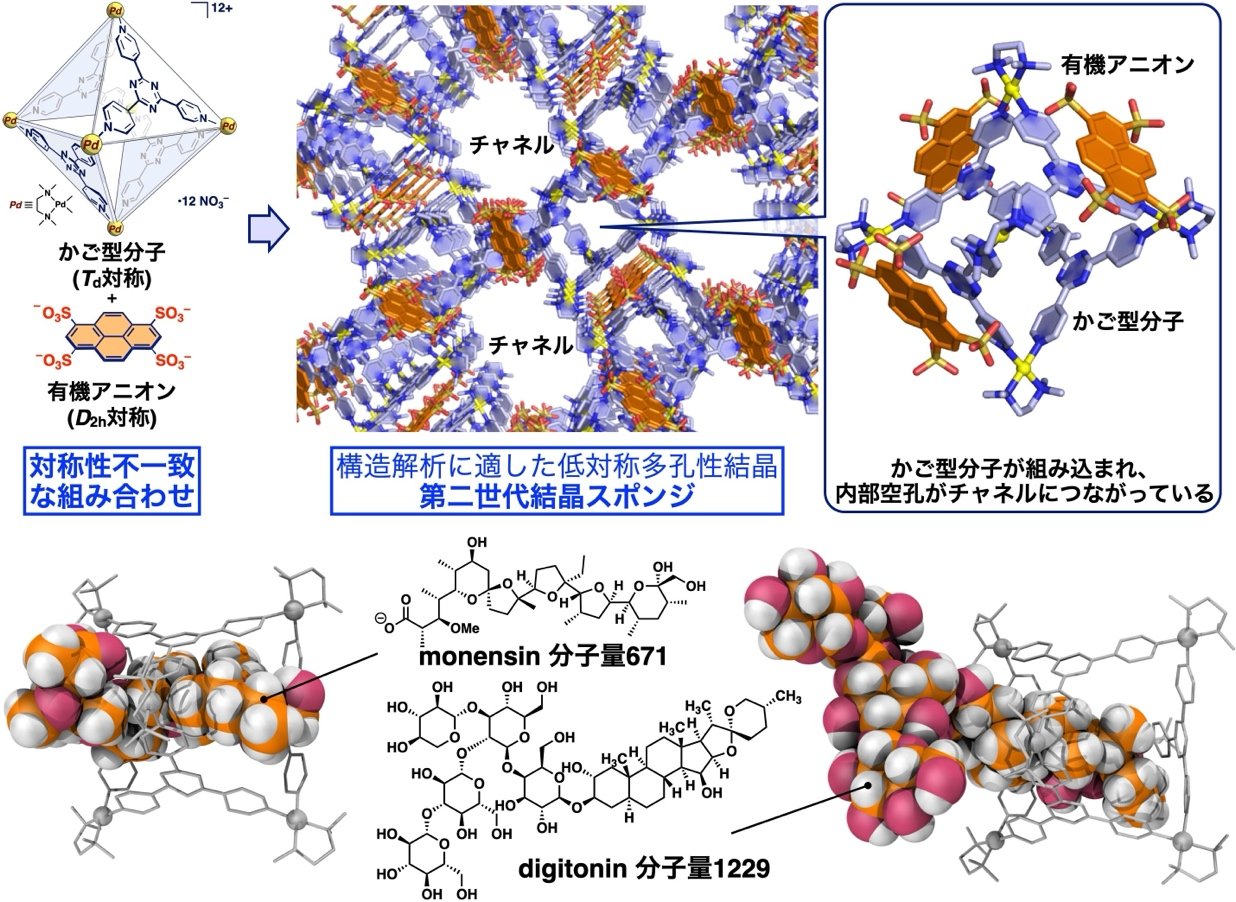

図1:かご型分子を基盤とした第二世代結晶スポンジ

優れた分子認識力を発揮する大きな空孔を持つかご型分子を有機アニオンによって低対称性多孔性結晶とすることで、親水性分子や分子量1,000超の中分子も解析可能になった。

分子の正確な形状や構造の解明は、化学、薬学、生物学をはじめとする幅広い分野で非常に重要なテーマです。この目的に不可欠な単結晶X線回折法(注6)は、従来、高品質な単結晶試料の調製が必要なため、試料作成には莫大な労力と大量の試料が求められ、対象分子によっては結晶化自体が難しいという問題がありました。2013年、藤田卓越教授らは、ナノメートルサイズの無数の孔を持つスポンジ状の結晶(結晶スポンジ=CS)に試料分子を染み込ませ、規則正しい配列を形成させることでこれらの問題を解決する手法、CS法を発表しました。しかし、従来のCS法は主に分子量約300程度以下の大きさの疎水性分子に限定され、さらに高度な手技が求められたため、幅広い分野での応用は進みませんでした。

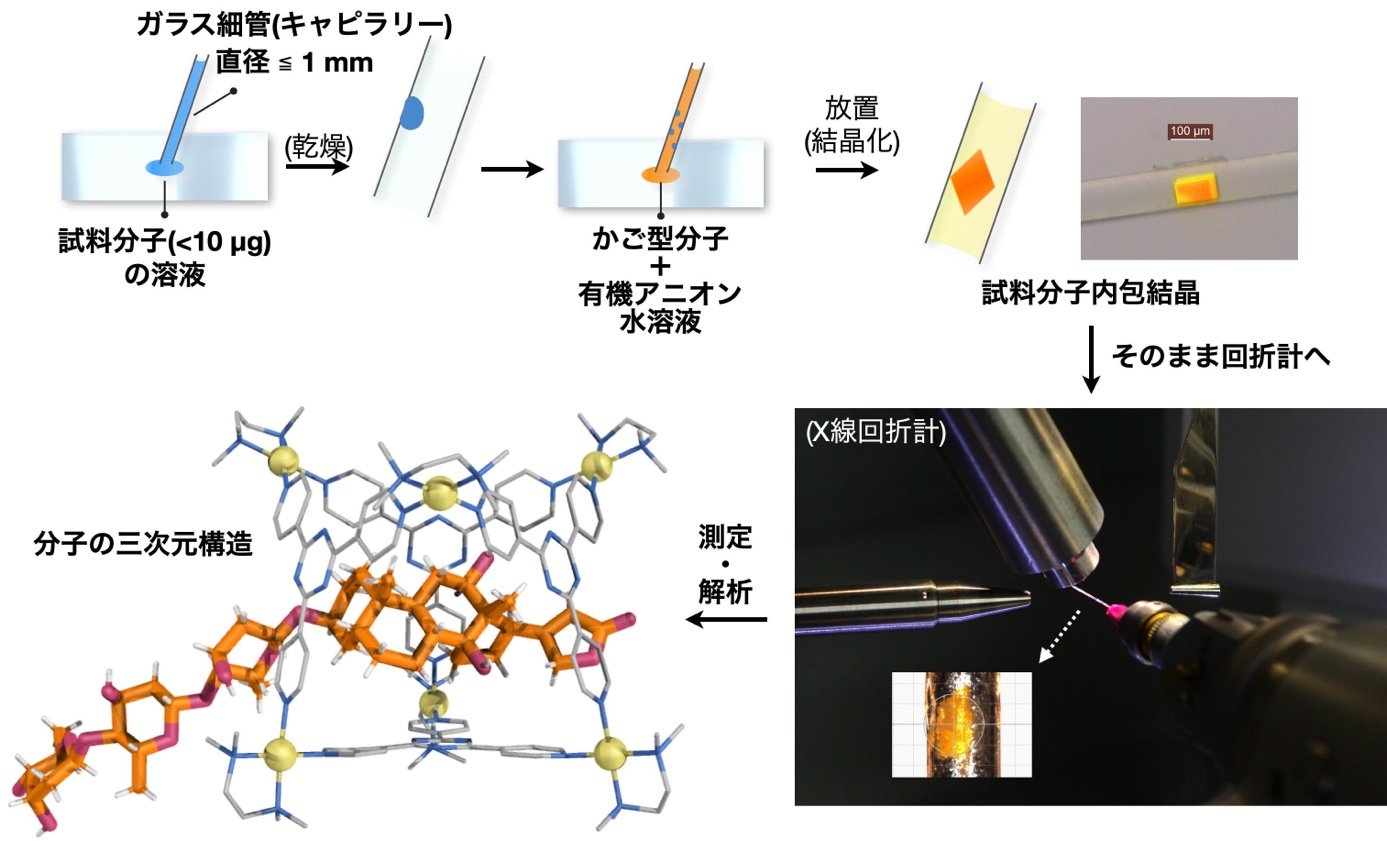

本研究チームは、こうした課題に対応するため、かご型分子を基盤とした「第二世代CS法」を開発しました。本手法は、水溶液中で有機分子を取り込むかご型分子と有機アニオンとの静電相互作用(注7)を利用して、単結晶X線回折に適した多孔性結晶を容易に作製する技術です。その結果、従来のCS法では解析が難しかった高極性(水溶性)の分子や、分子量が1,000を超える中分子領域の化合物の構造解析が可能であることが実証されました(図2)。さらに、ガラス細管(キャピラリー)内での結晶化プロセスを組み合わせる(図3)ことで、必要な試料量をマイクログラム単位にまで削減し、試料調製から測定、構造解析に至る一連のワークフロー(図4)を、熟練技術に依存する煩雑な結晶操作を経ずに実施できる実践的手順を確立しました。

本手法の特徴は、かご型分子と外部から相互作用するアニオン性有機分子との最適な「対称性(注8)不一致」の組合せにより、構造解析に適した、分子の配列の乱れを抑制する低対称性の多孔性結晶を容易に作成できる点、ならびにかご型分子の分子認識能を活かして多様な分子の構造解析を実現できる点にあります。従来は、あらかじめ結晶化された孔に溶液サンプルを染み込ませるソーキング法が主流でしたが、本手法では、溶液中でかご型分子に対象分子を取り込ませた後に結晶化を誘導する手順を採用できるため、技術習得のハードルが大幅に下がり、誰でも安定した結晶作製が可能となりました。なお、かご型分子は藤田卓越教授らによって30年以上にわたり研究・発展が続けられており、優れた分子認識能を持つ複数の種類を使い分けることができます。今回の成果は、従来の適用範囲を大幅に拡大するだけでなく、標的分子の性質や大きさに応じた最適な結晶設計を実現し、低分子医薬のみならず、近年注目される中分子医薬の創薬研究においても不可欠なツールとなることが期待されます。

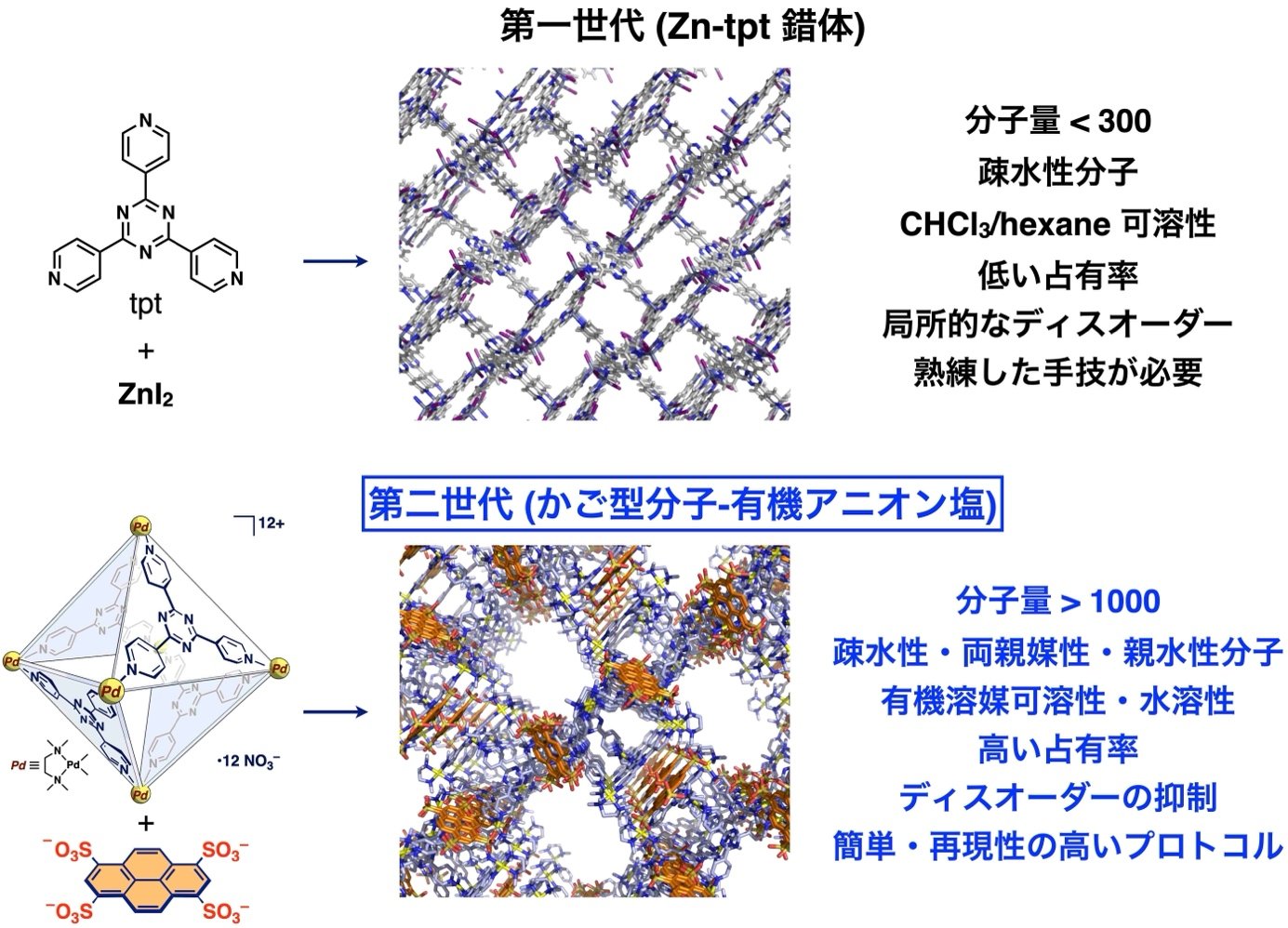

図2:従来CS法(第一世代)と第二世代CSの比較

かご型分子の優れた分子認識力をそのまま結晶に組み込むことで従来法の制限を解除。これまでCS法では不可能だとされていた親水性分子・中分子領域の構造解析を実現した。

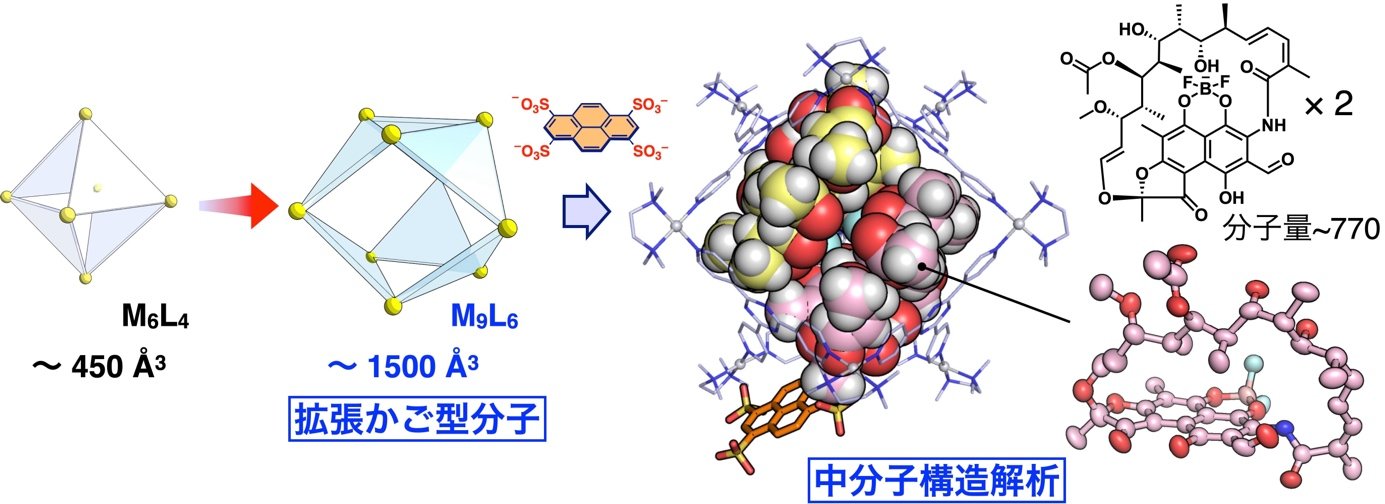

図3:拡張かご型分子を用いた第二世代CS法による中分子構造解析

かご型分子と有機アニオンの対称性不一致の設計原理を用いると、他のかご型分子を用いた第二世代CSを合成することができる。より大きく拡張されたかご型分子を用いるとより大きな分子の構造解析ができるようになるなど、解析対象によってかご型分子を選ぶことができ、さまざまな大きさ・性質の分子が解析対象になる。

図4:キャピラリー内結晶化を採用した小スケールで実践的な構造解析ワークフロー

試料分子の導入、結晶化、測定など全ての工程をキャピラリー内で完結させる手法を確立。これにより、必要試料量の大幅削減と操作の簡便化を実現し、誰でも扱える汎用的な技術となった。

東京大学

国際高等研究所東京カレッジ

藤田 誠 卓越教授

兼:分子科学研究所 卓越教授

大学院工学系研究科

竹澤 浩気 特任講師

雑誌名:Nature Chemistry

題 名:Supramolecular coordination cages as crystalline sponges through a symmetry mismatch strategy

著者名:Wei He, Yikuan Yu, Kenta Iizuka, Hiroki Takezawa*, Makoto Fujita*

DOI:10.1038/s41557-025-01750-x

URL:https://www.nature.com/articles/s41557-025-01750-x

本研究は、科研費「基盤研究(S)(課題番号:JP24H00054)」、「基盤研究(B)(課題番号:JP23H01783)」、「若手研究(課題番号:21K14641)」・AMED AIMGAIN(課題番号:JP24zf0227103)」の支援により実施されました。

(注1)かご型分子

内部に空洞を有し、特定の分子を選択的に取り込む機能を持つ分子。本研究では、自己集合の原理に基づいて合成された、ナノメートルサイズの空洞を有する正電荷性分子を用いた。

(注2)結晶スポンジ(CS)法

ナノメートルサイズの孔を持つスポンジ状の結晶に試料分子を取り込み、規則正しい配列を形成させることで単結晶X線回折(注6)による構造解析を行う技術。ここでは、結晶内に固定された分子認識(注4)の領域を鋳型として分子を規則正しく並べる手法を指す。

(注3)有機アニオン

有機化合物のうち、負の電荷を持つ分子。ここでは、かご型分子との相互作用により結晶化を促進し低対称性結晶を作る役割を担っている。

(注4)分子認識

分子が互いの形状や化学的性質に基づいて選択的に結合・識別する現象。ここでは、空洞を持つ分子や多孔性結晶が特定の分子を取り込むプロセス・機能を指す。

(注5)中分子

分子量が小分子(低分子)と生体高分子の中間に位置する化合物群で、一般に分子量500〜数千程度の分子を指す。新たな医薬品候補として注目される一方、その構造解析手法に欠いていた。

(注6)単結晶X線回折(法)

均質な単結晶にX線を照射し、得られた回折パターンから分子の三次元構造を明らかにする手法。分子の形を知ることができる最も強力かつ信頼性の高い手法として知られる。

(注7)静電相互作用

正負の電荷間に働く引力などの電気的な力の相互作用。分子間の会合や配列、結晶形成に重要な役割を果たす。

(注8)対称性

分子や結晶構造の形状や配置の規則性を表す指標。低対称性の多孔性結晶は、取り込まれた分子を特定の方向に配向させやすく、単結晶X線回折に適した状態を作り出す。本手法では、かご型分子と、対称性の異なる有機アニオンを組み合わせることで、低対称性結晶を作成できる一般的な設計原理を確立した。

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学 国際高等研究所東京カレッジ

卓越教授 藤田 誠(ふじた まこと)

Tel:04-7131-0801 E-mail:mfujita_at_appchem.t.u-tokyo.ac.jp(_at_は@に変換してください。)

東京大学 大学院工学系研究科 広報室

Tel:03-5841-6295 E-mail:kouhou_at_pr.t.u-tokyo.ac.jp(_at_は@に変換してください。)

自然科学研究機構 分子科学研究所 研究力強化戦略室 広報担当

Tel:0564-55-7209 E-mail:press_at_ims.ac.jp(_at_は@に変換してください。)