サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2025/05/20

プレスリリース

光合成生物であるシアノバクテリアが、時間を先読みする能力(体内時計)を獲得した時期はおよそ22億年前だった!太古の地球での一日の短さに合わせて当時の体内時計も速く動いていたこと、さらに最古の体内時計の誕生時期が大酸化イベントと呼ばれる酸素濃度の急上昇の時代に相当していたことを明らかにした本研究成果には、「効率的にエネルギーを獲得する生命の生存戦略」を考えるうえで重要な学術的意義が含まれます。

福井県立大学・生物資源学部の向山厚准教授、自然科学研究機構分子科学研究所・協奏分子システム研究センターの古池美彦助教、尾上靖宏研究員、堀内滉太助教、秋山修志教授、名古屋大学大学院理学研究科/高等研究院の伊藤(三輪)久美子特任助教、総合研究大学院大学・5年一貫制博士課程の近藤貫太さん、大阪大学・蛋白質研究所の山下栄樹准教授らで構成される研究グループによって得られた本成果は、英国Springer Natureが発行する国際学術誌「Nature Communications」に2025年5月15日に掲載されました。

太古の時代、太陽光を主要なエネルギー源として繁殖するバクテリアが誕生しました。水から酸素を生み出し、二酸化炭素を有機物に変換する光合成を行い、現在まで何十億年ものあいだ地球の生態系を支えてきました。バクテリアが光合成を行うためには、二酸化炭素や水分子を還元する光化学系や、効率よく太陽光を受け止める光アンテナなど、高度に制御されたシステムを維持する必要があります。一方で、太陽光が地表に届く時間帯は地球の自転によって昼間に限られており、暗い夜間に光合成システムを維持することはむしろエネルギーの無駄遣いになってしまいます。時間を先読みする「体内時計(1)」はこの課題を克服するために生み出された仕組みのひとつですが、光合成を行うバクテリアが「日の出と日の入りの時刻を予測するシステム」をいつ・どのように獲得したのかは未解明でした。

現代の光合成バクテリア(シアノバクテリア(2))の一種(シネココッカス)では、体内時計がたった3つの部品であるKaiA、KaiB、KaiCという時計タンパク質によって形作られていることが分かっています。これら3種の時計タンパク質を細胞から取り出して試験管で混ぜ合わせても、およそ24時間周期のリズム反応(3)が見られるからです。研究グループは、時計タンパク質の30億年の進化のプロセスを実験室のなかで再現することで、体内時計がいつ時を刻み始めたのか、という生命史に残された謎に取り組みました。

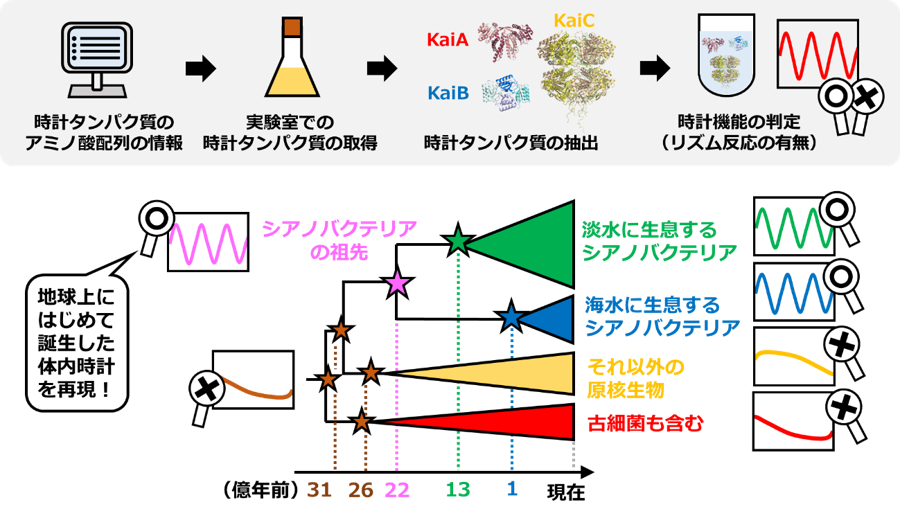

研究グループはまず、現在生息しているシアノバクテリアやシアノバクテリア以外のバクテリア・古細菌がもっている時計タンパク質のアミノ酸配列データをコンピューターに入力しました(図1上)。タンパク質を構成するアミノ酸の並び方は、太古から現在までのプロセスで変化し、多様化することが知られています。系統樹(4)上でその変化を逆算して進化を遡っていく祖先配列復元法(5)によって、太古のバクテリアが有していたと考えられる時計タンパク質のアミノ酸配列を計算しました。これに基づいて祖先型のKaiA, KaiB, KaiC を実際に合成し、祖先型の体内時計を実験室で再現しました(図1上)。

図1. 祖先タンパク質を復元することで明らかとなった概日時計の進化のプロセス

約31億年前、約26億年前、約22億年前、約13億年前、約1億年前の時計タンパク質を再現し(図1の星印)、それぞれが体内時計の特徴であるリズム反応を示すかどうか検証しました(図1下)。その結果、約22億年前の時計タンパク質が、歴史上で時を刻み始めた最初の体内時計であったことが分かりました(図1マゼンタの星印)。したがって、時計タンパク質がリズムを刻む能力を大幅に進化させたのは約26-22億年前の時期であったということになります(図1茶色の星印からマゼンタの星印へ)。

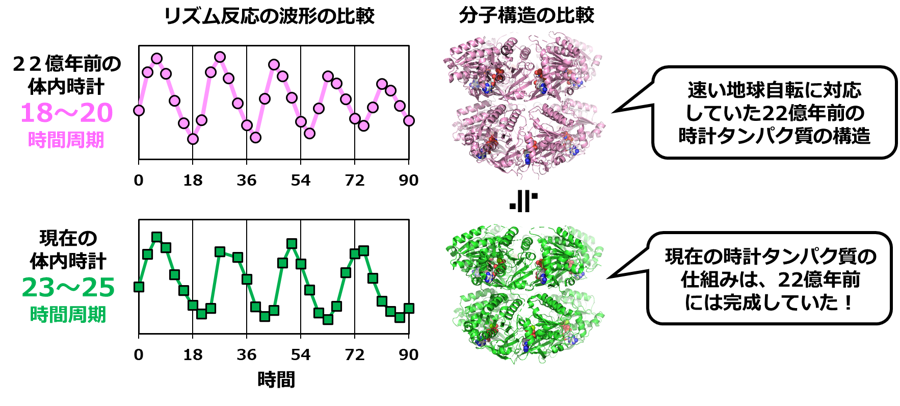

今回再現された地球史上で最初の時計タンパク質は、18-20時間周期のリズム反応を起こすことが分かりました(図2左)。この実験結果は、古原生代と呼ばれるこの時期、現在よりも地球が速く自転し、一日が20時間程度であったとする化石試料の分析結果と合致しています。時計タンパク質の進化には地球自転の変化の痕跡が残されていたのです。

図2. 最古の時計タンパク質と現在の時計タンパク質のリズムとかたち

また、古原生代には地球の大気組成が大きく変化し、酸素濃度が急上昇したことが知られていますが、これは体内時計が光合成の効率化に大きく貢献したことを示しています。それ以降も、体内時計を使った生存戦略がシアノバクテリアにとっていかに重要であったか、あるいは現在もいかに重要であるかについても、約13億年前(図1緑の星印)、約1億年前(図1青の星印)、そして現代の約四十種のバクテリアの時計タンパク質を用いた実験によって明らかにしました(図1右端の四色の領域)。これまで知られていたシネココッカス属のバクテリアだけではなく、シアノバクテリアに引きつがれた時計タンパク質のほとんどが、およそ24時間の周期で時を刻むことができたのです。

しかもこの時計タンパク質のリズム反応は、22億年前までの進化過程で構築されたKaiCの分子構造(6)に由来することも分かりました(図2右)。KaiCは、「エネルギーの通貨」と呼ばれるアデノシン三リン酸を分解することで駆動しますが、その仕組みは0.1ナノメートルの精度で維持されてきたKaiC内の原子配置に支えられてきたのでした。

つまり、光合成生物であるシアノバクテリアは、原子レベルで時計タンパク質の機能を維持し、リズム反応から時刻を読み取ることによって、いつ日が昇り、いつ日が沈むのかを常に把握しつづけてきたのです。約22億年前から現在にいたるまでの地球全体の凍結現象や急激な大気組成の変化などの紆余曲折を生き延びるには、光合成などエネルギーの獲得や利用に関わるシステムを、時間管理することが必要だったということになります。

本研究が明らかにした22億年にわたるシアノバクテリアの体内時計をつかった生存戦略は、現代のエネルギー問題や生態系の維持ならびに宇宙探査などの分野においても「時刻を把握すること」が重要であることを示しています。

地球自転周期の変化を解明するために、これまでは地質試料の分析、計算機を用いたシミュレーション、古文書の調査が行われてきました。本研究はタンパク質科学が地球史の解明に貢献できる可能性を示しています。

掲載紙 : Nature Communications

論文タイトル : "Evolutionary Origins of Self-Sustained Kai protein Circadian Oscillators in Cyanobacteriaʺ (シアノバクテリアKaiタンパク質自律振動子の進化的起源)

著者 : Atsushi Mukaiyama, Yoshihiko Furuike, Kumiko Ito-Miwa, Yasuhiro Onoue, Kota Horiuchi, Kanta Kondo, Eiki Yamashita, Shuji Akiyama

掲載日 : 2025年5月15日(オンライン公開)

DOI : 10.1038/s41467-025-59908-7

自然科学研究機構 分子科学研究所

福井県立大学

名古屋大学

大阪大学

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費(22H04984、17H06165、24H02301、22K15051、19K16061、22K06175)、武田科学振興財団、豊秋奨学会の支援の下で実施されました。

秋山 修志 (あきやま しゅうじ)

分子科学研究所/総合研究大学院大学 教授

TEL : 0564-55-7363

E-mail : akiyamas_at_ims.ac.jp(_at_は@に変換してください。)

向山 厚 (むかいやま あつし)

福井県立大学生物資源学部 准教授

TEL : 0776-61-6000(代)

E-mail : amukai_at_fpu.ac.jp(_at_は@に変換してください。)

古池 美彦 (ふるいけ よしひこ)

分子科学研究所/総合研究大学院大学 助教

TEL : 0564-55-7336

E-mail : furuike_at_ims.ac.jp(_at_は@に変換してください。)

自然科学研究機構 分子科学研究所 研究力強化戦略室 広報担当

TEL : 0564-55-7209 FAX : 0564-55-7374

E-mail : press_at_ims.ac.jp(_at_は@に変換してください。)

福井県立大学 経営企画部 連携・研究課

TEL : 0776-61-6000 FAX : 0776-61-6011

E-mail : kenkyu_at_fpu.ac.jp(_at_は@に変換してください。)

名古屋大学 総務部広報課

TEL : 052-558-9735 FAX : 052-788-6272

E-mail : nu_research_at_t.mail.nagoya-u.ac.jp(_at_は@に変換してください。)

大阪大学 蛋白質研究所 研究戦略推進室

TEL : 06-6879-8592

E-mail : uraoffice_at_protein.osaka-u.ac.jp(_at_は@に変換してください。)

総合研究大学院大学 総合企画課 広報社会連携係

TEL:046-858-1629

E-mail:kouhou1_at_ml.soken.ac.jp(_at_は@に変換してください。)