サイト内検索

分子研について

研究情報

共同利用案内

- 共同研究・施設利用案内

- 申請概要

- 共同研究受入研究室・利用装置一覧

- WEB申請

大学院

- 大学院教育

- 大学院案内

- 受験生向け情報

- 他大学の学生の受け入れ

- 在校生向け情報

お知らせ

2025/08/06

プレスリリース

静岡県立大学大学院 薬食生命科学総合学府 博士前期課程2年の小澤日華里さん、博士前期課程修了生の宮田梓さん、食品栄養科学部の三好規之教授、伊藤創平准教授、藤浪大輔助教、および生命創成探究センター/分子科学研究所の林成一郎博士研究員、加藤晃一教授らの研究グループは、抗生物質の活性を高める新たな技術を開発しました。本研究成果は、化学分野で最も権威ある国際学術誌である Journal of the American Chemical Society に掲載されました。

従来の抗生物質が効かない薬剤耐性菌の増加により、治療が困難な感染症が世界中で拡大しています。薬剤耐性菌が原因で毎年100万人以上が命を落としているとされており、新たな抗生物質の発見とその臨床応用は喫緊の課題です。しかし、候補化合物の多くは実用化に至っておらず、新薬の開発は難航しています。こうした現状を打破するアプローチとして、既存の抗生物質に化学的あるいは酵素的な修飾を加えることで、抗菌活性や安定性といった機能を向上させる技術が注目されています。

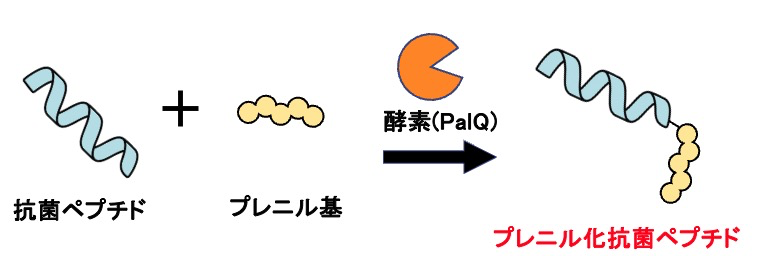

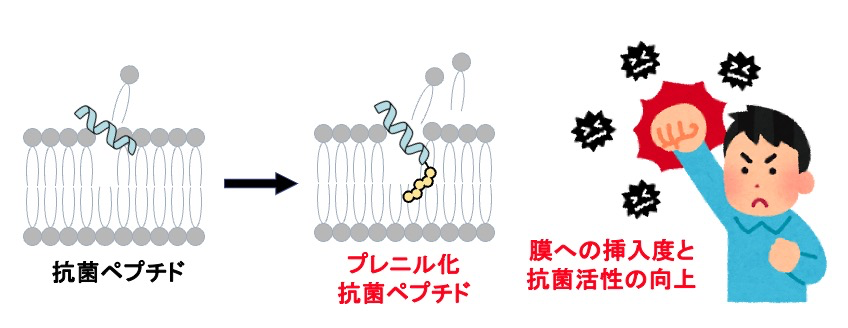

本研究では、新酵素PalQ注2を用い、抗菌ペプチドへの脂質修飾を実現しました。PalQは、脂質の一種であるプレニル基注3を、抗菌ペプチドのトリプトファン残基に転移する反応を触媒します。この反応はプレニル化と呼ばれます。プレニル基の長さを調整することで、抗菌ペプチドの機能を最大化することが期待できます。

PalQにより、Plantaricin AやPA-Winなど9種類の抗菌ペプチドと、プレニル基の組み合わせを効率的に検討しました。結果として、ペプチドの末端にあるトリプトファンを中程度の長さのプレニル基で修飾したPlantaricin Aにおいて18倍、PA-Winにおいて15倍の抗菌活性の向上を確認しました。この活性向上がプレニル基と細胞膜の相互作用に起因することを、分子動力学シミュレーションにより明らかにしました。さらに、AIを活用した構造最適化により、PalQに有機溶媒への耐性の付与と、適用できる抗菌ペプチドの種類を拡張することにも成功しました。

本技術は、既存の抗菌ペプチドの再評価・再開発を可能にするのみならず、新規生理活性分子の創出や創薬研究にも応用が期待されます。酵素触媒による化学修飾の汎用化は、次世代の分子創薬プラットフォームとしての発展が見込まれます。

雑誌: Journal of the American Chemical Society

題目: Expanding the Chemical Space of Antimicrobial Peptides via Enzymatic Prenylation

著者: Hikari Ozawa, Azusa Miyata, Seiichiro Hayashi, Noriyuki Miyoshi, Koichi Kato, Sohei Ito, Daisuke Fujinami

DOI: 10.1021/jacs.5c06850

静岡県公立大学法人 静岡県立大学 食品栄養科学部 食品蛋白質工学研究室

助教 藤浪 大輔

Email: dfujinami [at]u-shizuoka-ken.ac.jp

准教授 伊藤 創平

Email: itosohei [at]u-shizuoka-ken.ac.jp

静岡県公立大学法人 静岡県立大学 広報・企画室

Tel: 054-264-5130

Email: koho [at] u-shizuoka-ken.ac.jp

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 生命創成探究センター(ExCELLS)研究力強化戦略室

Tel: 0564-59-5203

Email: press [at] excells.orion.ac.jp

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 分子科学研究所 研究力強化戦略室 広報担当

Tel: 0564-55-7209

Email: press [at] ims.ac.jp