お知らせ詳細

![]()

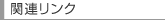

デンドリマーを用いた物質合成

江東林助教授が「高分子分野における機能性ナノ材料の研究」で、平成18年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞した。表彰式は虎ノ門パストラルにおいて4月18日に行われた。この賞は萌芽的な研究、独創的視点に立った研究など、高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績を挙げた自然科学分野の若手研究者(40歳未満)を表彰するために平成17年に設けられた賞で、今回は第二回目にあたる。江東林助教授の受賞対象となった機能性ナノ材料はデンドリマーとよばれる樹木状に規則正しく枝分かれしたナノメートルスケールの分子である。これらの分子を用いて高機能をもつ一連の物質を合成し、その構造と機能を明らかにした。以下に概要を説明する。

江東林助教授が「高分子分野における機能性ナノ材料の研究」で、平成18年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞を受賞した。表彰式は虎ノ門パストラルにおいて4月18日に行われた。この賞は萌芽的な研究、独創的視点に立った研究など、高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績を挙げた自然科学分野の若手研究者(40歳未満)を表彰するために平成17年に設けられた賞で、今回は第二回目にあたる。江東林助教授の受賞対象となった機能性ナノ材料はデンドリマーとよばれる樹木状に規則正しく枝分かれしたナノメートルスケールの分子である。これらの分子を用いて高機能をもつ一連の物質を合成し、その構造と機能を明らかにした。以下に概要を説明する。

デンドリマーは球状の分子であり、球の表面付近は原子が混み合っているものの、中央付近には隙間がある。江東林助教授はデンドリマーの中央部が反応場として利用できることに注目し、鉄ポルフィリンを中央に配置したヘムデンドリマーを合成した。そして、酸素濃度を変えることにより、酸素分子を鉄ポルフィリンへ可逆的に吸脱着できることを示した。さらに、球状のデンドリマーが光捕集アンテナとして機能することを発見した。光捕集アンテナ効果とはデンドリマーの表面近くの分子が光を吸収し、その光励起エネルギーが中央部の分子に効率よく移動してゆく効果である。この現象は国内外で注目を浴びた興味深い現象である。また、江東林助教授は柱状デンドリマーを設計して、水の光還元による水素発生を触媒する物質を合成した。この光還元反応は太陽光の下でも可能であり、水素発生効率は従来の例を大きく上回り、実用の第一関門である10%を越えている。また、末端に光機能性ユニットを導入した両親媒性デンドロンを合成し、この分子の自己組織化を利用して、サイズのそろった有機ナノチューブが形成されることを電子顕微鏡によって明らかにした。このナノチューブでは電子供与性と電子受容性の分子がそれぞれ層状に形成されているので、光励起によって発生した電子・正孔対が解離され、効率よく光伝導に寄与できる構造になっている。また、アルキル基を有するデンドロン型の配位子を設計し、この配位子を用いて鎖状構造をもつ高分子鉄錯体を合成した。この物質は温度を変えることにより構造を可逆的に変化させ、その構造変化に伴って鉄のスピン状態(高スピンと低スピン)を変化させることができる。このようにソフトマテリアルを用いたスピン状態の制御に成功している。

以上のように、江東林助教授はデンドリマーを用いて、有機分子、超分子、高分子を合成し、化学反応、光捕集機能、光触媒、光伝導、電子スピン状態制御等の機能を従来と異なる新しい視点から実現する物質を合成することに成功している。これらの成果は国内外の主要なメディアによって取り上げられ、大きなインパクトを与えている。