HOME

お知らせ

お知らせ

イオン輸送タンパク質内部で"ぶらぶら"した水分子の動きを赤外線で解明(古谷グルー...

イオン輸送タンパク質内部で"ぶらぶら"した水分子の動きを赤外線で解明(古谷グルー...

お知らせ詳細

![]()

イオン輸送タンパク質内部で"ぶらぶら"した水分子の動きを赤外線で解明(古谷グループ)

[概要]

自然科学研究機構分子科学研究所の古谷祐詞准教授、北海道大学大学院先端生命科学研究院の出村誠教授、菊川峰志助教、名古屋工業大学大学院工学研究科の神取秀樹教授らの研究グループは、光を化学エネルギーに変換する光駆動イオン輸送タンパク質が塩化物イオンを輸送する過程において、水素結合を形成していない“ぶらぶら”した水分子が関わっていることを明らかにしました。光エネルギーを利用してイオンを輸送する人工膜の開発に関わる基礎的な知見をもたらしました。

細胞は、脂質二重膜と呼ばれる膜に包まれています。この膜は脂肪で出来ているので水を通さず、イオンなどの電荷を含む物質が細胞から出たり入ったりすることをはばむ役割を持っています。イオン輸送タンパク質は、脂質二重膜中をつらぬく形で存在し、外部からエネルギーを取り入れてイオンを能動的に輸送することで、細胞の内と外に電位差を作り出します。この電位差を利用して、細胞は生体エネルギーの源であるATP(アデノシン三リン酸)を合成したり、生体電気信号を発生したりします。

イオン輸送タンパク質は、外部からのエネルギーを利用してイオンを輸送する際に、巧妙に構造変化することが知られています。本研究では、タンパク質の構造変化だけでなく、内部に存在する水分子もイオン輸送過程で動的に変化していることを明らかにしました。

本成果は、JSTの戦略的創造研究推進事業 個人型研究(さきがけ)の「光エネルギーと物質変換」研究領域における課題の一環として行われ、アメリカ化学会の発行する物理化学専門速報誌『The Journal of Physical Chemistry Letters』のオンライン版で9月25日に公開されました。

[研究の背景]

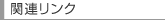

我々の体重の60%を水が占めるように、生命にとって水は不可欠な存在です。しかしながら、タンパク質の機能に水がどのような役割を果たしているのかはあまりよく分かっていません。イオン輸送タンパク質においても、タンパク質周辺やその内部に水分子が存在することは明らかにされてきましたが、水分子が実際にイオンを輸送する過程でどのような役割を果たしているのかは良く分かっていませんでした。これはイオン輸送タンパク質がイオンを取り込んでから放出するまでの1サイクル中の動作が10~100ミリ秒程度と速く、なおかつ水分子そのものを観測する手法自体も未熟であるためです。我々は赤外線を利用する赤外分光法で水分子のO-H伸縮振動を10マイクロ秒程度の時分割で計測し、イオン輸送タンパク質の一種であるハロロドプシン(図1)が動作する過程での水分子の動きを捉えることを目指しました。

図1 光駆動塩化物イオンポンプであるハロロドプシンのX線結晶構造

光を受け取る部位であるレチナール分子を緑色、塩化物イオンを黄色、水分子を水色で示しています。

[研究の成果]

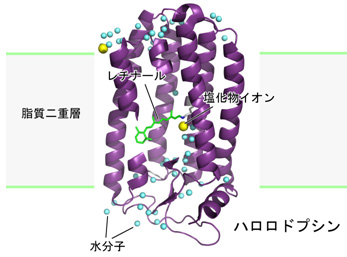

水分子は2つのO-H基をもち、それらが他の水分子やアミノ酸残基と手をつなぐように水素結合を形成します。タンパク質内部では、狭い空間の中で手をつなぐ相手がいないために、そのような水素結合が切れてO-H基が“ぶらぶら”した状態になった水分子も存在します(図2)。このようなO-H基は他の水素結合を形成した水分子よりも高い振動数で振動しており、幅の狭い信号を与えるため、タンパク質内部の水分子の動きを捉えるプローブとして適しています。今回、微細な構造変化を時分割で観測することを可能とする時間分解フーリエ変換赤外分光法をハロロドプシンに適用することで、タンパク質内部に存在する水分子の変化を捉えることに成功しました。

図2 タンパク質内部で水素結合相手がいない“ぶらぶら”した状態の水分子

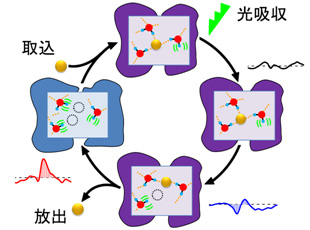

ハロロドプシンは、塩湖などの高塩濃度の環境下で生息する細菌から見つかったイオン輸送タンパク質であり、光のエネルギーを利用して塩化物イオンを輸送します。光がレチナールに吸収されるとトランス-シス異性化反応という分子が折れ曲がる反応が起こり、それによって生じた歪みによりタンパク質の構造を変化させます。塩化物イオンは構造の異なる一連の中間体が形成されることで、細胞の内側から外側へと輸送されます。時間分解赤外分光計測の結果から、塩化物イオンが放出され、取り込まれる過程で生じる中間体において、“ぶらぶら”した状態の水分子の信号が大きくなることを見いだしました(図3)。このことは、タンパク質の内部からイオンが放出されたり取り込まれたりする際に、水分子がそれまでつないでいた手を離すかのように、水素結合を切断することで状態を大きく変化させていることを意味しています。つまり、塩化物イオンを輸送する過程で、タンパク質そのものの構造変化だけでなく、イオンの負電荷を中和するために水分子が積極的に関与していることを示唆しています。

図3 ハロロドプシンのイオン輸送過程で変化する“ぶらぶら”した状態の水分子

赤外線で観測した信号の変化から、イオンが放出されるとタンパク質内部に存在する水分子の水素結合が外れて、 “ぶらぶら”した水分子が増えることが分かりました。

今後の展開と社会的意義

今回の結果はタンパク質がイオンを輸送する際に水分子が動的に関わっていることを初めて実験的に示したものです。今後、光でイオンを透過するような人工膜の開発に役立つものと期待しています。

論文情報

掲載誌:The Journal of Physical Chemistry Letters

論文タイトル:Dynamics of Dangling Bonds of Water Molecules in pharaonis Halorhodopsin during Chloride Ion Transportation(ファラオニスハロロドプシンのイオン輸送過程での水分子のdangling bondの動態)

著 者:Yuji Furutani, Kuniyo Fujiwara, Tetsunari Kimura, Takashi Kikukawa, Makoto Demura, Hideki Kandori

掲載日:2012年9月25日 DOI: 10.1021/jz301287n

研究グループ

本研究は、自然科学研究機構分子科学研究所・古谷グループ(総合研究大学大学院生 藤原邦代、木村哲就助教、古谷祐詞准教授)、北海道大学大学院先端生命科学研究院(出村誠教授、菊川峰志助教)、名古屋工業大学大学院工学研究科(神取秀樹教授)との共同研究として行われました。

研究サポート

本研究は、主にJST 戦略的創造研究推進事業 個人型研究(さきがけ)「光エネルギーと物質変換」研究領域(研究総括:井上晴夫 首都大学東京 戦略研究センター 教授)における研究課題「様々な光エネルギー変換系における水分子の構造・機能相関解明」(研究代表者:古谷祐詞准教授)の一環として行われました。

研究に関するお問い合わせ先

古谷 祐詞(ふるたに ゆうじ)

分子科学研究所生命・錯体分子科学研究領域、准教授

TEL(FAX)0564-55-7330 (7439)

E-mail:furutani(at)ims.ac.jp(送信時には(at)を@にしてください)