HOME

お知らせ

お知らせ

氷の融解が始まる"きっかけ"を分子レベルで解明することに成功(総研大 望月氏)

氷の融解が始まる"きっかけ"を分子レベルで解明することに成功(総研大 望月氏)

お知らせ詳細

![]()

氷の融解が始まる"きっかけ"を分子レベルで解明することに成功(総研大 望月氏)

[ポイント]

◆成果 氷が内部から融解する過程を、分子動力学シミュレーションの手法を用いて、分子レベルで詳細に解明する事に初めて成功した。

◆新規性 氷の構造の乱れの大きさを測る新しい尺度を開発し、氷の融解過程はこれまで考えられていたような単純な経路ではなく、“水素結合ネットワークのからまり”をきっかけとする複雑な過程であることを明らかにした。

◆意義ならびに将来展望 固体・液体間の変化という普遍的物理現象の原因を明らかにしたものであり、様々な物質の構造変化を理解する基盤を提供する。また、生命の維持に不可欠な水の役割を分子レベルで解明することへ繋がると期待される。

[研究内容]

1. イントロダクション

氷は通常、融点(1気圧では0℃)で 容器の壁や表面から融け始めます(不均一融解)。これに対し、界面が存在しない理想的な環境では、氷自身が自発的に結晶構造を乱し、融解のきっかけを作り だす、均一融解という現象が起こります。身近な例では、氷に強い光をあてると、表面だけでなく内部からも融け、融けた液体の水がチンダル像と呼ばれる、雪 の結晶とよく似た形を氷の中に形成します(図1)。この内部からの融解が“界面が存在しない理想的な環境”に対応します。チンダル像はアイスフラワーとも 呼ばれます。

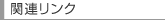

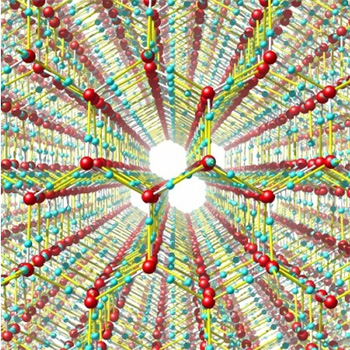

この氷の均一融解は、いわゆる一次相転移という物理・化学の最も重要な現象の一つです。氷の結晶は、それぞれの水 分子が隣接する4つの水分子と計4本の水素結合を作っており、図2のように、規則正しく秩序を保った非常に安定な水素結合ネットワーク構造を形成していま す。一方、液体の水は、水素結合は残っていますが、より乱雑な無秩序な構造をしています(図3)。均一融解において、氷の安定な構造を崩壊させ、乱雑な液 体の水の構造へ変化させる仕組み、特に秩序が崩壊し始める“きっかけ”は、これまで謎のままでした。

今回、総合研究大学院大学の望月建爾氏(物理科学研究科機能分子科学専攻5年一貫制博士課程4年)は、岡山大学の松本正和准教授および分子科学研究所の大峯巌教授とともに、均一融解の初期過程を分子レベルで詳細に解明する事に世界で初めて成功しました。

図1:氷の内部融解で現れるチンダル像の写真。単結晶の氷の内部から融解した時に現れる模様。写真の中の六花模様は融解で生じた液体の水で、その周りは氷の結晶。チンダル像の大きさは5 mm程度。(クレジット:中谷宇吉郎雪の科学館)

図2:氷の結晶の分子構造。赤色が酸素原子、水色が水素原子を表す。白色の線は分子内の酸素と水素の結合、黄色の線は分子間の水素結合を表す。各分子が周囲の4分子と4本の水素結合を作っている。6つの水分子が環を作り、非常に秩序だった構造である。

図3:液体の水の分子構造。色は図2と同じ。氷とは異なり、乱雑な構造である。

2. 研究手法

本研究は、分子動力学法と呼ばれる、コンピュータシミュレーション技法を用いて氷の融解過程を再現しました。特に、氷の構造の乱れの大きさを測る新しい尺度を開発し、さまざまな物理化学の理論計算手法を駆使して、解析を行いました。

3. 研究結果

本研究では、氷の構造が乱れる最初のきっかけから、それが成長して最終的に大規模な構造の崩壊に至る過程を詳細に 追跡しました。その結果、氷の融解過程が、これまで考えられていた、微小な液滴の形成→液滴の成長→大規模な融解という単純な経路ではなく、ある種の格子 欠陥対の形成と分離(図4)といった紆余曲折を経た複雑な過程(図5)を経ないと、融解できない事を明らかにしました。

水分子同士の水素結合のエネルギーは非常に強いため、温度による構造の揺らぎに誘発されていくつかの欠陥が出来て も、ほとんどの場合すぐに安定な氷構造へ戻ってしまいます。しかし、一旦格子欠陥対が分離すると、それらの欠陥対を消して、再び完全な氷構造へ戻すのは困 難であり、糸がからまりなかなか元に戻せないような現象、“水素結合ネットワークのからまり”が生じます。この欠陥対は“消えない欠陥”として結晶中に存 在し続け、さらに、水素結合ネットワークの組み替えを活性化する役割も果たす事で、氷の強固な水素結合ネットワーク構造を崩壊に導く“きっかけ”になる事 を見つけました。

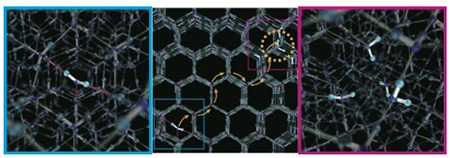

図4:分離した欠陥対の典型的な構造。左右の青と赤で囲まれた図は、中央の図の欠陥対の周辺構造を拡大した。左の 欠陥は、侵入型欠陥と呼ばれ、結晶中に一つ余分な分子が入っている。右の欠陥は、空孔型欠陥と呼ばれ、結晶点にあるはずの分子が抜けている。二つの欠陥は 対として生成し、フレンケル欠陥と呼ばれている。

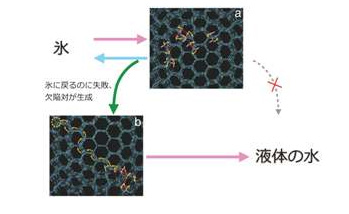

図5:融解過程の概略図。結晶点から離れた分子(欠陥分子)は明るい色、それらが作る水素結合は赤い線で示した。図4と同様に、完全な結晶構造へ戻るための経路を橙色の矢印で示した。まず、氷から構造(a)のような欠陥分子を含む構造ができる。(a)は、欠陥分子の数は多いが、氷へ戻る経路は短く、熱揺らぎで簡単に氷へ戻ってしまう。そのため、構造を破壊し、液体の水へ相転移する事はない。完全な結晶構造へ戻るには、全ての欠陥分子が適切な場所へ戻る必要がある。しかし、時々失敗し、図(b)のように、侵入型欠陥と空孔型欠陥(フレンケル欠陥)が取り残される。研究内容で説明したように、この欠陥対が氷へ戻らない“消えない欠陥”として存在し続け、かつ水素結合ネットワークの構造変化を容易にする事で、液体の水へと導く。

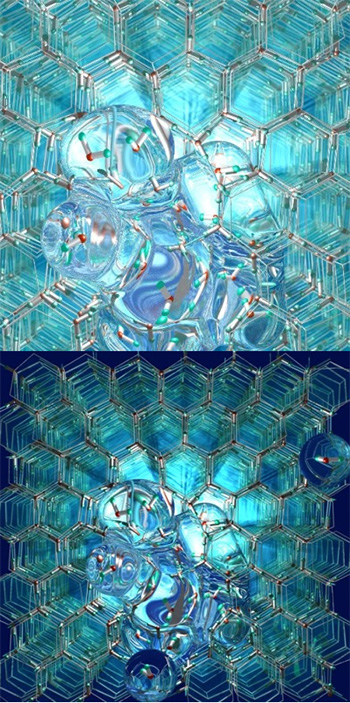

図6:規則正しい氷の構造の内部から、融解が始まり、液体の水が現れる様子を模式的に表した図。

論文情報

掲載誌 :Nature 498, 350–354 (2013年6月20号) cover articleに選ばれました。

掲載誌 :Nature 498, 350–354 (2013年6月20号) cover articleに選ばれました。

論文タイトル :Defect pair separation as the controlling step in homogeneous ice melting

著者 : Kenji Mochizuki, Masakazu Matsumoto, and Iwao Ohmine

掲載日: 2013年6月20日

DOI: 10.1038/nature12190 (http://dx.doi.org/10.1038/nature12190)

研究に関するお問い合わせ先

望月 建爾(もちづき けんじ)

(総合研究大学院大学 物理科学研究科 機能分子科学専攻

5年一貫制博士課程4年)

電話:0564-55-7394(研究室)

電子メール:kmochi@ims.ac.jp

個人HP:http://kenjimochizuki.wiki.fc2.com/

松本 正和(まつもと まさかず)

(岡山大学大学院自然科学研究科 松本正和 准教授)

電話:086-251-7846(研究室)

電子メール:matsu-m3@okayama-u.ac.jp

研究室HP:http://theochem.chem.okayama-u.ac.jp/

大峯 巌 (おおみね いわお)

(分子科学研究所 教授・所長、

総合研究大学院大学 物理科学研究科 構造分子科学 専攻長(併任)

電話:0564-55-7103

HP : http://www.ims.ac.jp/research/search/head/post_6.html